90 के दशक में जब मैं स्कूल में थी और हमारे स्कूल में कंप्यूटर आया तो यह किसी उपलब्धि से कम नही था। उस समय मैं दूसरी कक्षा में थी और इंटरनेट का आइडिया भी मुझे काफी आकर्षित करता था। मेरा लगाव कंप्यूटर से बढ़ने लगा था।

लेकिन जब मैं बड़ी हुई तब मुझे महसूस हुआ कि यह मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे ऐसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला जहाँ कंप्यूटर पढ़ाया जाता था। क्योंकि हमारे देश में डिजिटल डिवाइड इतना ज्यादा है कि आज भी बहुत से बच्चों को कंप्यूटर नसीब नहीं होता है।

शोएब डार को यह अंतर तब समझ में आया जब वह एक सरकारी स्कूल में टीच फॉर इंडिया (टीएफआई) के एक फेलो के रूप में काम कर रहे थे। इस युवा शिक्षक ने 7वीं कक्षा के छात्रों से सवाल पूछा कि उनमें से कितने लोगों ने कभी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है?

29 वर्षीय शोएब कहते हैं, “मेरी कक्षा में 30 छात्र थे। लेकिन सिर्फ एक लड़की ने हाथ उठाया। मैं चौंक गया! तब मैंने सोचा था कि इस स्थिति को बदलने की जरूरत है।”

बड़ा फासला

2018 की शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) के अनुसार देश के 619 जिलों में 596 सरकारी स्कूलों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में शिक्षा के विभिन्न मापदंडों पर ध्यान दिया गया, जिसमें बताया गया कि बच्चों ने स्कूलों में कितना अच्छी तरह से सीखा है। इस दौरान यह पाया गया कि केवल 21.3 प्रतिशत स्कूलों में कंप्यूटर थे।

शोएब बताते हैं, “पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए बच्चों में डिजिटल साक्षरता में सुधार करने की आवश्यकता थी। सबसे पहले पाठ्यक्रम बदलना जरूरी था जिससे बच्चों में तार्किक सोच बढ़े और किसी समस्या का समाधान खोजने की दिशा में वे सोच सकें।”

लेकिन सबसे पहली समस्या यही थी कि ऐसे कंप्यूटर अधिक संख्या में हासिल करना जो बहुत महंगे ना हों। जिससे ज्यादा कंप्यूटर खरीदकर अधिक बच्चों को शिक्षित किया जा सके।

शोएब ने अपने इंजीनियर दोस्तों से बात करनी शुरू की जिन्होंने उन्हें रास्पबेरी पाई (Raspberry Pis) के बारे में बताया। ये सस्ते और छोटे कंप्यूटर हैं, जिनकी कीमत 4,000-5,000 रुपये है और ये आसानी से उपलब्ध है।

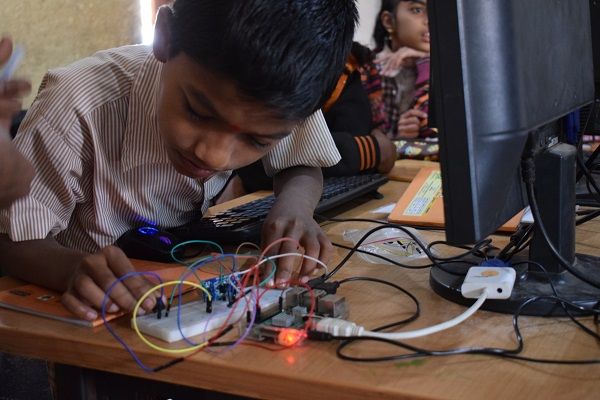

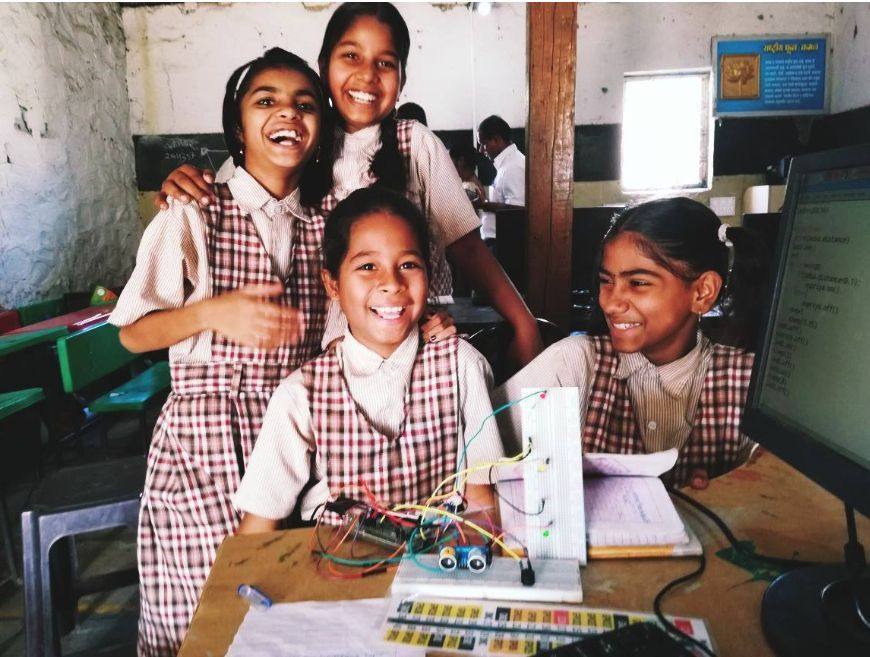

फेलोशिप के अपने दूसरे वर्ष में, शोएब जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे, वहां एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने अपने दो दोस्तों की मदद से 10 दिन का बूट कैंप लगाया जहां उन्होंने चार रास्पबेरी पाई कंप्यूटर स्थापित किए। उन्होंने बच्चों को अपने गेम, एनिमेशन और कहानियां बनाने के लिए स्क्रैच प्रोग्रामिंग सिखाई।

उनका यह कार्यक्रम सफल रहा क्योंकि बच्चे काफी उत्साह दिखा रहे थे। बच्चे रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कौशल का उपयोग कर रहे थे। इस तरह सितंबर 2017 में उन्होंने पाई जैम फाउंडेशन नामक एक एनजीओ शुरू करने का फैसला किया, जो उनके कार्यों को स्केल करने के लिए सही मंच था।

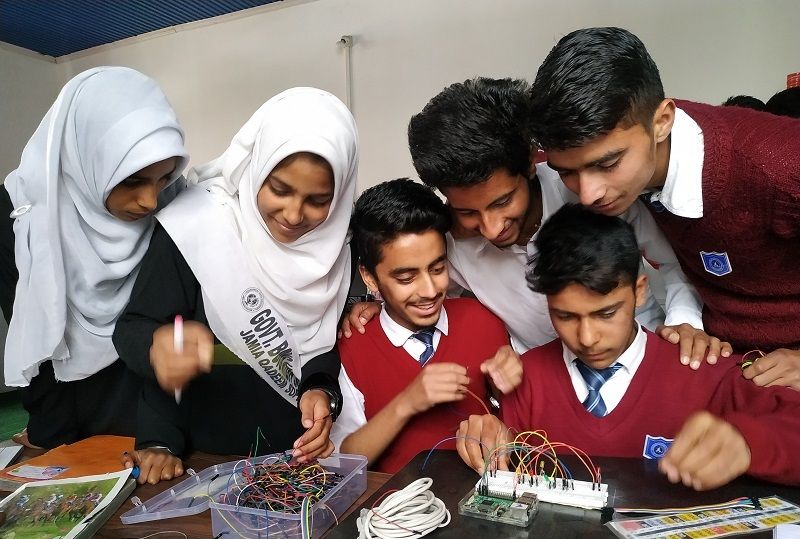

अब पाई जैम फाउंडेशन पूरे महाराष्ट्र, तेलंगाना और कश्मीर के 51 स्कूलों के 15,500 से अधिक बच्चों तक पहुंच चुका है। उन्होंने इन स्कूलों में मुफ्त में 400 से ज्यादा कंप्यूटर लगाए हैं!

इसके अलावा एनजीओ ने लॉकडाउन के दौरान बच्चों को लगातार सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए अनोखे तरीके निकाले हैं। उन्होंने ‘गेम ऑफ कोरोना‘ विकसित किया, जो सांप और सीढ़ी के रूप में एक इंटरैक्टिव गेम है। यह बच्चों को कोरोनावायरस के खतरों के बारे में बताता है।

एनजीओ ने क्रिएटिव कंप्यूटिंग सेशन भी शुरू किया है, ताकि बच्चे राष्ट्रीय डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ‘दीक्षा‘ जैसे सरकारी पोर्टलों पर शिक्षकों तक ऑनलाइन पहुंच सकें। ये गेम डिजाइन और एनीमेशन पर केंद्रित हैं, जो कि मराठी में उपलब्ध है। अब वे इन्हें अन्य भाषा में उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं।

द बेटर इंडिया के साथ बातचीत में शोएब ने पाई जैम फाउंडेशन के सफर, कार्यों और उद्देश्यों के बारे में चर्चा की।

इंजीनियर से बने शिक्षक

पाई जैम फाउंडेशन डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए स्कूली बच्चों के लिए रास्पबेरी पाई जैसे कम लागत वाले कंप्यूटर का उपयोग करता है।

मूल रूप से श्रीनगर के रहने वाले शोएब ने वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। 2013 में डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने घर वापस जाकर सोचा कि उन्हें आगे क्या करना है।

शोएब कहते हैं, “मेरे पिता और श्रीनगर में उनके दोस्तों का एक समूह डॉन’ नामक एक स्थानीय एनजीओ चला रहा था। वे नशामुक्ति कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, स्थानीय समुदायों के साथ काम करने, मानसिक स्वास्थ्य के विषय पर लोगों को जागरूकता करने जैसे मुद्दों पर काम कर रहे थे। मैंने लगभग आठ महीने तक वहां काम किया। ”

इसके बाद शोएब बेंगलुरु चले गए और फ्रीलांसिंग, मशीन पार्ट्स डिजाइन करना, लाइफ जैकेट्स के लिए 3 डी मॉडल बनाना आदि काम शुरू किया। इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि थ्योरी में विषयों पर ध्यान देने के बजाय उन्हें व्यावहारिक रूप से काम करना ज्यादा अच्छा लगता था।

पाइ जैम फाउंडेशन के संस्थापक शोएब पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन उनके जुनून ने उन्हें शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने कहा, “बचपन से ही मुझे कोर्स की किताबें पढ़ने के बजाय चीजें बनाना बहुत पसंद था। मैंने खुद से किये प्रयोगों से जरिए ही काफी कुछ सीखा है। लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली बच्चों को अपने रचनात्मक पहलू को सामने लाने का मौका नहीं देती है। मैंने खुद से पूछा कि मैं कैसे व्यवस्थित बदलाव लाने में योगदान दे सकता हूं।”

शोएब समझ गए कि उन्हें एक शिक्षक के रूप में काम करना होगा। उन्होंने शोध शुरू किया और जब उन्होंने 2014 के अंत में टीएफआई फेलोशिप का आवेदन देखा तो उन्होंने तुरंत अप्लाई कर किया।

प्रोग्राम के लिए उनका चयन हो गया और उन्हें पुणे के मुंडवा क्षेत्र में एक नगरपालिका स्कूल राजश्री शाहू महाराज पीएमसी सौंपा गया। फेलोशिप 2015 से 2017 तक चली और उन्होंने कक्षा 7 और 8 के 60 छात्रों को विज्ञान, भूगोल और गणित पढ़ाया।

यह शोएब के लिए सीखने का एक बड़ा मौका था और उन्होंने महत्वपूर्ण नोट्स बनाना शुरू किया। उन्होंने देखा कि गणित, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे विषयों पर ध्यान देने के साथ पश्चिम में शिक्षा प्रणाली तेजी से विकसित हो रही है। अपने बच्चों को स्किल सिखाकर वे एक ऐसे स्मार्ट इनोवेटर का कैडर तैयार कर रहे थे जो दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए आगे आएं।

शोएब बताते हैं, “यह भारत में शिक्षा प्रणाली और लर्निंग पैटर्न के विपरीत था। यहां, व्यावहारिक कौशल बढ़ाने की अपेक्षा अंकों पर अधिक जोर दिया जाता था। लेकिन, ये ऐसे व्यावहारिक कौशल हैं जो बाद में बच्चों को न केवल अच्छी नौकरी हासिल करने में बल्कि इनोवेटर्स बनने में भी मदद करेंगे।”

गहन सोच और समस्या को सुलझाने का कौशल विकसित करने के लिए उन्होंने स्कूल के भीतर एक सामुदायिक स्थान बनाया। चूंकि स्कूल में विज्ञान प्रयोगशाला नहीं था, इसलिए इस जगह ने ‘आइडिया सेंटर‘ के उद्देश्य को पूरा किया।

उन्होंने बताया, “इस अनुभव ने मुझे कई समुदायों के करीब लाया जिससे मुझे उनकी स्थिति समझने में मदद मिली। बच्चों में रुचि विकसित करने के लिए लर्निंग को प्रासंगिक बनाना पड़ा। हमने उनकी रोजमर्रा की समस्याओं जानना और संभावित समाधान निकालना शुरू किया। ”

ये ऐसी घटनाएं थीं, जो अंततः शोएब को पायलट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने, पाई जैम फाउंडेशन शुरू करने, कौशल प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने, डिजिटल साक्षरता में सुधार करने और छात्रों के लिए दिलचस्प पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए प्रेरित करती थीं।

इनोवेटर्स की एक पीढ़ी को आगे बढ़ाना

शोएब ने एक चीज पर विशेष ध्यान दिया। वह चाहते थे कि बच्चे सीखने की पूरी प्रक्रिया का आनंद लें।

शोएब कहते हैं, “बच्चों को लगता है कि कंप्यूटर कोई जटिल उपकरण हैं जो उन्हें नियंत्रित करता है। मैं उन्हें समझाना चाहता हूं कि यह वास्तव में हमारे आसपास का एक दूसरा माध्यम है। इसके अलावा मैं उन्हें यह महसूस नहीं होने देना चाहता था कि कंप्यूटर पर काम करना एक शौक या एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। मैं चाहता हूं कि वे कंप्यूटर से विभिन्न कौशलों को सीखने की क्षमता देखें और बदलती डिजिटल दुनिया को आकार देने में इसकी भूमिका को जानें।”

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शोएब ने एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जो 5वीं से 10वीं कक्षा के छात्रों में रूचि विकसित करे। इन स्कूलों के लगभग 50 शिक्षकों को अपने-अपने स्कूलों में इस पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

सबसे पहले बच्चों में किसी समस्या का समाधान खोजने वाली स्किल सिखाने पर ध्यान दिया जा रहा है। वे बताते हैं, “समस्या का समाधान खोजने से पहले समस्या की पहचान करना और उसके विभिन्न पहलुओं को समझना जरूरी है ताकि एक उचित समाधान सामने लाया जा सके।’

इस पाठ्यक्रम का दूसरा हिस्सा फिजिकल कंप्यूटिंग ’है जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग किसी समस्या को हल करने में कैसे किया जाता है। इससे डिजिटल साक्षरता में सुधार होता है।

इसके अलावा ट्रेनिंग में सिर्फ कंप्यूटर चलाने की बेसिक बातें नहीं बतायी जाती हैं बल्कि प्रोग्रामिंग, भौतिक पर्यावरण से जुड़ने और उचित समाधान पाने के लिए अन्य उपकरणों के साथ काम करना भी सीखाया जाता है। यहां शोएब एक उदाहरण देते हैं।

“बच्चे दोपहिया वाहनों से जुड़ी दुर्घटनाओं को देखकर उसका एक समाधान निकालना चाहते थे। उन्होंने एक सेंसर का इस्तेमाल किया जिसका इंटरफेस कंप्यूटर से जुड़ा है। यह सेंसर एक हेलमेट से जुड़ा होता है और एक मोटराइज्ड कुंडी को वाहन के कीहोल के ऊपर रखा जाता है। अब, जब सिर्फ गाड़ी चलाने वाला हेलमेट पहनता है तो कुंडी खुल जाती है जिसमें चाबी डालकर गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। यह वास्तव में इनोवेटिव था।”

पाठ्यक्रम का तीसरा हिस्सा है ‘डिजाइन थिंकिंग‘ जो कि समस्या-समाधान के समान है। लेकिन यहां बच्चों को विश्वसनीय डेटा का उपयोग करते हुए किसी भी समस्या को समान रूप से समझने और अपना दृष्टिकोण विकसित करने के बारे में सिखाया जाता है। वे इस बात को देखने की कोशिश करते हैं कि समस्या कैसे और क्यों खतरनाक है, कौन इससे प्रभावित होता है, और इसका मूल कारण क्या है। “यह समस्या को हल करने का एक मानवीय पहलू है। मेरा मानना है कि यह कौशल बच्चों को भविष्य में जटिल सामाजिक समस्याओं से निपटने में सक्षम बनाता है, ”शोएब कहते हैं।

पाठ्यक्रम का अंतिम हिस्सा है, ‘डिजिटल मेकिंग‘ है जहां छात्र कंज्यूमिंग टेक्नोलॉजी के बजाय डिजिटल कलाकृतियां बनाते हैं। यह एक ऐप, वेबसाइट गेम या एनीमेशन के रूप में हो सकता है।

बच्चे अपने विचारों पर काम करते हैं और मेकर्स फैक्ट्री ’में अपने प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करते हैं। यह एक वार्षिक समारोह है जहाँ उन प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी लगाई जाती है जिन पर बच्चों ने साल भर काम किया होता है।

कुछ छात्रों द्वारा समाधान निकालने की प्रक्रिया में शानदार प्रोजेक्ट पेश किये हैं उनमें से एक मौसम की निगरानी और इसके मापदंडों जैसे आर्द्रता, तापमान, वर्षा और हवा की गति से संबंधित है। छात्रों ने अपने कंप्यूटर के साथ अलग-अलग सेंसर कनेक्ट किए, और उनके द्वारा एकत्र किए गए डेटा का उपयोग पुणे में भारतीय मौसम विज्ञान सोसायटी द्वारा किया जा रहा है!

शोएब का मानना है कि इससे बच्चों को अपने स्थानीय मौसम को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है, जिससे वे जलवायु के प्रति जागरूक होते हैं। इससे यह भी जानने में आसानी होती है कि बच्चे कंप्यूटर के बारे में कैसे सीख रहे हैं और वास्तविक दुनिया की समस्याओं का कैसे समाधान कर रहे हैं। जब आप शिक्षकों से बात करते हैं तो यह पता चलता है कि बच्चों ने कितना कुछ सीखा है।

एपिफेनी स्कूल के एक शिक्षक स्वरांजलि भिसे को ही ले लीजिए। यह वही स्कूल है जहां छात्रों ने दोपहिया वाहनों की सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समाधान निकाला। यह विद्यालय पुणे में भवानी पेठ, काजूवाड़ी और घोरपडे पेठ जैसे झुग्गियों के पास स्थित है।

स्कूल में टीएफआई फेलो हैं और वे जून 2018 में एनजीओ से जुड़े हैं। पाई जैम ने लगभग नौ रास्पबेरी पाई सिस्टम स्थापित किए हैं और लगभग 300 से अधिक बच्चों को प्रशिक्षित करने में मदद की है।

42 वर्षीय स्वरांजलि भिसे बताते हैं, “बेसिक चीजों से आगे बढ़कर छात्र नई चीजें सीख रहे हैं, जिससे उनमें काफी उत्साह है। यह देखकर मुझे काफी खुशी होती है। वे बहुत जिज्ञासु हैं और समस्याओं की पहचान करके प्रभावी समाधान भी देते हैं। इन सब गतिविधियों से बच्चों की क्लास के दौरान आपसी बातचीत में भी काफी सुधार हुआ है। उन्होंने हमें, शिक्षकों को, पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए प्रशिक्षित किया है और हर महीने चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए हमसे मिलते हैं और उनके समाधान निकालने में हमारी मदद भी करते हैं।’

उज्जवल भविष्य के लिए चुनौतियों से निपटना

15,000 से अधिक बच्चों के लिए काम करने वाला एक एनजीओ चलाना बेशक सबके बस की बात नहीं है। लेकिन शोएब कहते हैं कि छात्रों,शिक्षकों और यहां तक कि माता-पिता की प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक रही है। इसने उन्हें प्रेरित किया है और इस विश्वास को बनाए रखा है कि उनके काम से किसी के जीवन पर फर्क पड़ रहा है। हालाँकि, चुनौतियों से निपटने के लिए नियमों का भी पालन करना पड़ता है।

शोएब ने बताया, “हमारे एनजीओ का लक्ष्य सरकार द्वारा संचालित और अल्प संसाधनों वाले विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त में विश्व स्तरीय कंप्यूटिंग शिक्षा प्रदान करना है। इसलिए हमारी पहल को बढ़ावा देने के लिए हमें लगातार राजस्व की आवश्यकता है। लेकिन मंजूरी मिलने की प्रक्रिया और डोनेशन से संबंधित सभी कागजी कार्रवाई में काफी समय लगता है। ऐसे कई इच्छुक दानदाता हैं जो इन जटिल प्रक्रियाओं के कारण कोई योगदान नहीं दे पाते हैं। ”

शोएब बताते हैं कि अब वह एआई और एमएल (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग) को अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहते हैं। लेकिन वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इन कांसेप्ट को अधिक प्रासंगिक संदर्भ में पढ़ाया जाए।

शोएब अपनी बात खत्म करते हुए कहते हैं, “अब हम सरकार के सहयोग से और अधिक स्कूलों में अपने कार्यक्रम चलाने के बारे में सोच रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बच्चे यह महसूस करें कि ये कौशल सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए नहीं हैं, बल्कि दुनिया की बढ़ती समस्याओं को समझने और उनका समाधान पाने के लिए है। हमें उम्मीद है कि बच्चे समस्या को हल करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग हैं जो कि भविष्य की जरूरत है।”

यह भी पढ़ें: अब एक साथ हो सकेगी इंजीनियरिंग और आर्ट्स की पढ़ाई, यहाँ जानिए कैसे!

यदि आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली है, या आप अपने किसी अनुभव को हमारे साथ साझा करना चाहते हो, तो हमें hindi@thebetterindia.com पर लिखें, या Facebook और Twitter पर संपर्क करें। आप हमें किसी भी प्रेरणात्मक ख़बर का वीडियो 7337854222 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।

We at The Better India want to showcase everything that is working in this country. By using the power of constructive journalism, we want to change India – one story at a time. If you read us, like us and want this positive movement to grow, then do consider supporting us via the following buttons: