“मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए।”

दुष्यंत कुमार की लिखी ये पंक्तियां कहीं भी सुनाई पड़े तो दिल जोश और देशभक्ति से भर जाता है। देशभक्ति से ओत-प्रोत कविताओं, गीतों और फिल्मों के अलावा भी बहुत कुछ है, जो आपके दिल में देशभक्ति की लौ जला सकता है। तिरंगा या किसी स्वतंत्रता सेनानी की कोई तस्वीर भी हमें किसी चीज पर दिख जाए तो दिल सम्मान से भर जाता है। पेन, कॉपी से लेकर कपड़ों तक, हर किसी चीज को लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए उपयोग किया जाता है।

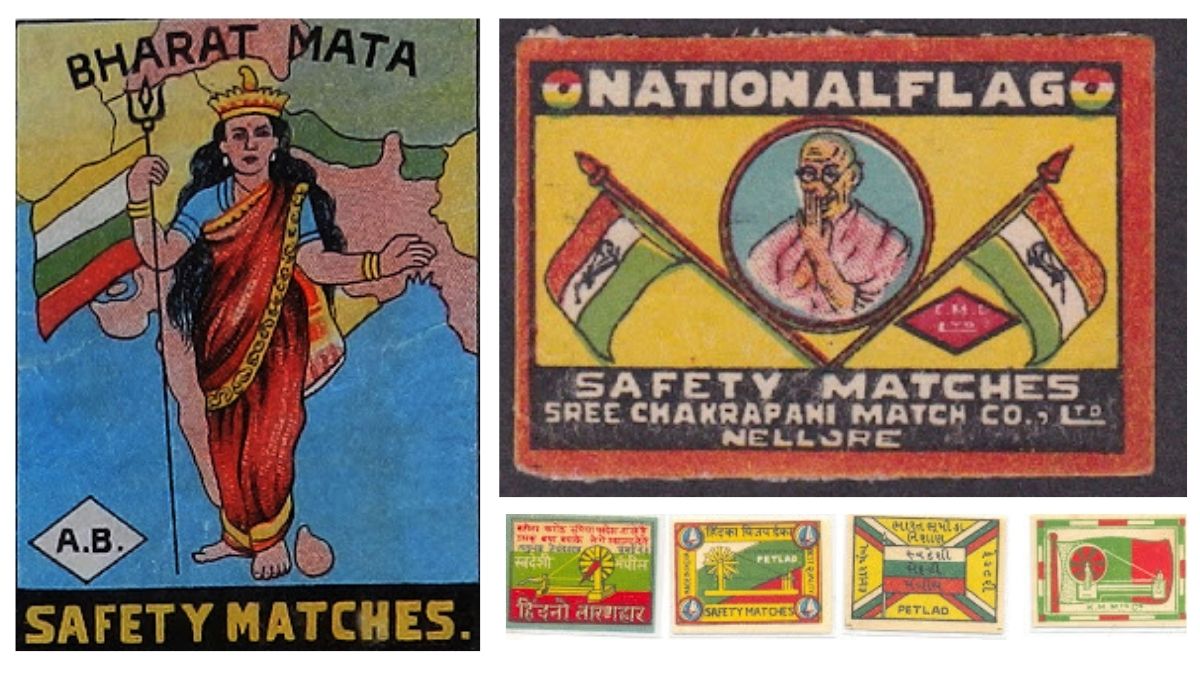

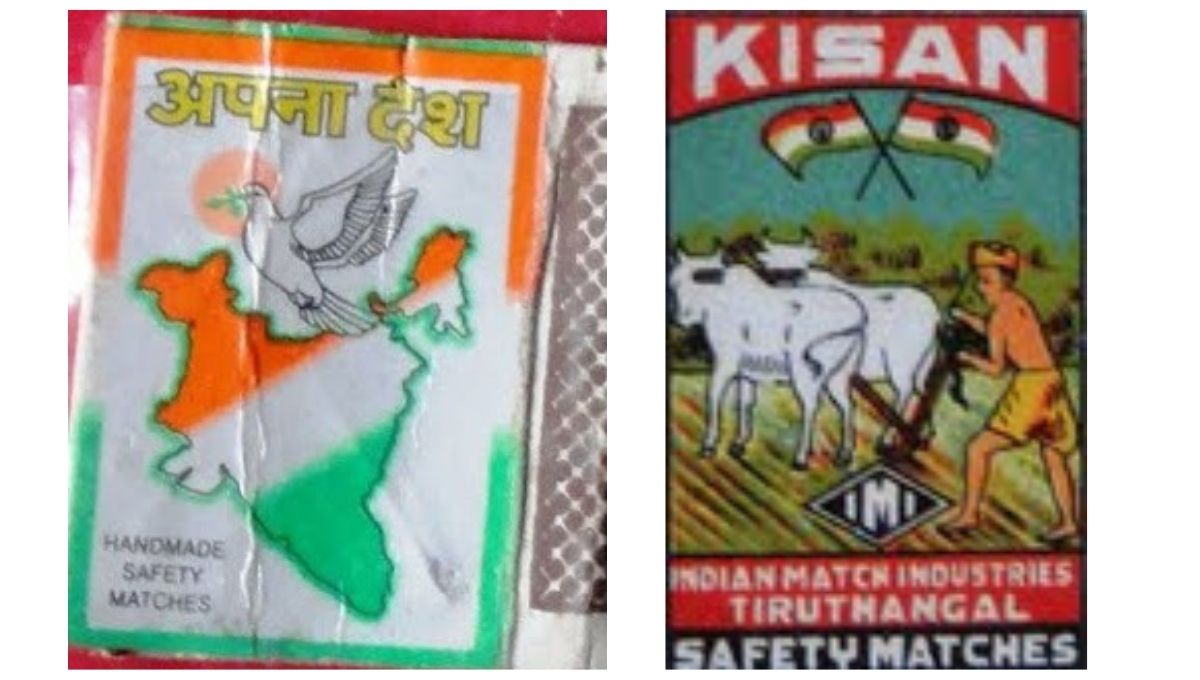

इस सूची में सबसे दिलचस्प चीज है माचिस। जी हां, क्या आपको पता है कि रसोई में इस्तेमाल होने वाली छोटी-सी माचिस भी लोगों के मन में स्वतंत्रता संग्राम के प्रति ज्वाला जलाए रखने में सहायक रही है? आजादी से पूर्व ‘स्वदेशी‘ और ‘स्वतंत्रता संग्राम’ को बढ़ावा देने के लिए माचिस पर इससे संबंधित लेबल का प्रयोग हुआ करता था। बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें माचिस के कवर्स पर छपने लगीं थी, जैसे स्वदेशी अपनाने का संदेश देते हुए गांधी जी की तस्वीर, जय हिन्द के नारे के साथ सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर आदि।

बताया जाता है कि माचिस के अस्तित्व में आने के बाद इस पर कई प्रयोग हुए। पहली बार माचिस को ब्रिटेन के जॉन वॉकर ने 1827 में बनाया था। लेकिन उनके द्वारा बनाई गयी माचिस ज्यादा सुरक्षित नहीं थी। इसके बाद, माचिस को लेकर और कई प्रयोग हुए ताकि इसे लोगों के इस्तेमाल के लिए सुरक्षित बनाया जा सके। आखिरकार साल 1845 में ‘सुरक्षित माचिस’ बनी, जिसका प्रयोग आजतक किया जा रहा है।

भारत में पहले माचिस दूसरे देशों से ही बनकर आती थीं। लेकिन फिर 1910 के आसपास एक जापानी परिवार कोलकाता में आकर बस गया और उन्होंने देश में माचिस का निर्माण शुरू किया। देखते ही देखते, माचिस बनाने की और भी कई छोटी-छोटी फैक्ट्री लगने लगीं। लेकिन धीरे-धीरे भारत में माचिस निर्माण का ज्यादा काम दक्षिण भारत में बढ़ने लगा।

साल 1927 में तमिलनाडु के शिवकाशी में पहली बार स्वदेशी माचिस निर्माण शुरू हुआ। आज भी शिवकाशी को माचिस उत्पादन के लिए जाना जाता है। हालांकि, पिछले कुछ समय में लाइटर की तकनीक में इजाफा होने के कारण माचिस का इस्तेमाल कुछ घटा है पर अभी भी बहुत से इलाकों में, खासकर गांव-कस्बों में लोगों को माचिस ही काम देती है।

कार से लेकर फिल्मों तक

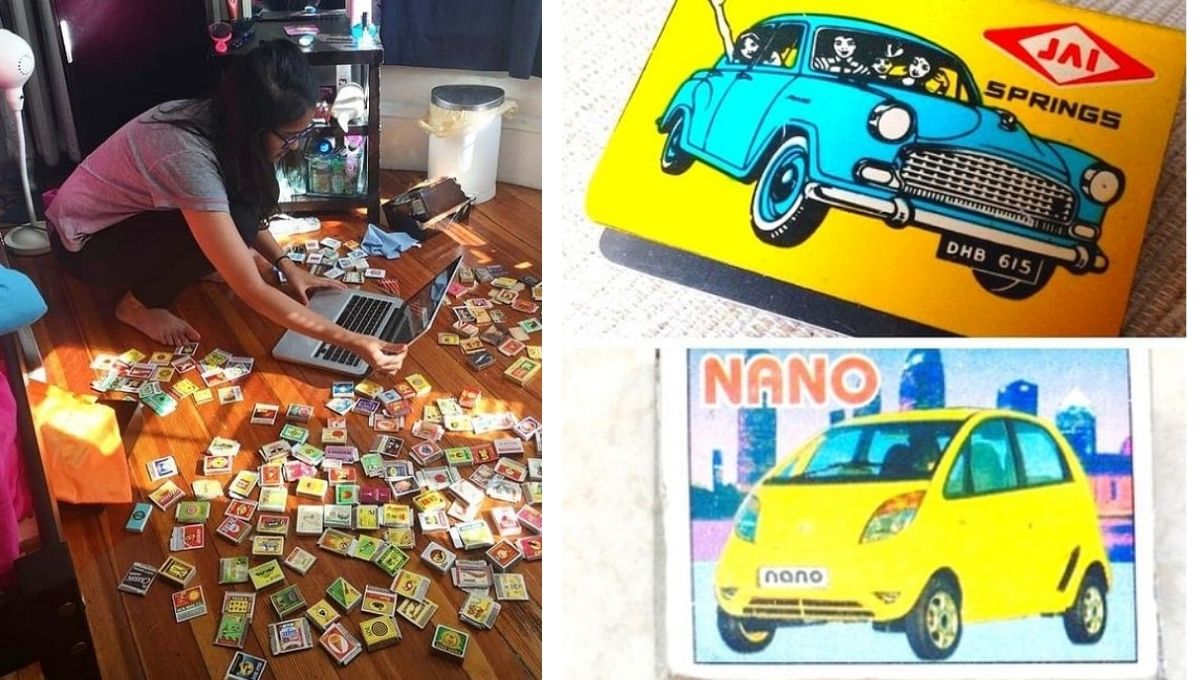

माचिस से संबंधित चीजें जैसे पुराने-नए डिब्बों, लेबल आदि को इकट्ठा करने की आदत को ‘Phillumeny‘ कहते हैं। भारत में ऐसे कई लोग हैं, जिन्हें यह आदत हैं और उन्होंने हजारों की संख्या में माचिस के पुराने से पुराने कवर इकट्ठे किए हुए हैं। दिल्ली से संबंध रखने वाले श्रेया काटूरी बताती हैं कि उन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री के दौरान अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए माचिस के कवर इकट्ठा करना शुरू किया था।

लेकिन धीरे-धीरे यह श्रेया की आदत बन गयी और वह माचिस के कवर इकट्ठा करने लगी। उनका कहना है कि उन्होंने जितने भी माचिस के कवर इकट्ठा किए हैं, सबकी अपनी एक कहानी है। माचिस के कवर्स को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने विकसित हुए हैं। हर एक कवर अपने समय की संस्कृति को दर्शाता है जैसे कि पहले के माचिस के कवर पर मारुती 800, सैंट्रो जैसी पुरानी गाड़ियों की तस्वीरें हैं तो अभी हाल-फ़िलहाल की माचिस पर आपको टाटा नैनो की तस्वीर मिल जाएगी। इस तरह और भी बहुत-सी चीजें हैं, जो समय के हिसाब से माचिस के कवर्स पर इस्तेमाल होती रही हैं।

बहुत सी कंपनियां अपने विज्ञापन के लिए भी माचिस का सहारा लेती आई हैं। क्योंकि यह ऐसी चीज है जो आपको लगभग सभी घरों में मिल जाएगी। इसलिए माचिस को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी भरपूर इस्तेमाल किया गया।

स्वदेशी को घर-घर पहुंचाने का काम

शुरुआत में, दूसरे देशों से जो भी माचिस भारत में आती थीं, उन पर विदेशी लेबल होते थे। लेकिन धीरे-धीरे कंपनियों ने भारतीय चीजों को अपनाना शुरू किया। खासकर कि 1905 में हुए बंगाल विभाजन के बाद ‘स्वदेशी’ और ‘स्वतंत्रता संग्राम’ को बढ़ावा देने के लिए माचिस पर इससे संबंधित लेबल का प्रयोग होने लगा। बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें माचिस के कवर्स पर छपने लगीं। स्वदेशी को लोकप्रिय करने के लिए माचिस पर भारतीय भाषाओं में भी लेबल डिज़ाइन होने लगे। कई बार चरखा की तस्वीर और कांग्रेस के पुराने झंडे का प्रयोग भी किया गया। इसके अलावा, कुछ आंदोलनों को भी माचिस के कवर्स के जरिए लोकप्रिय किया गया।

उस जमाने में कोई सोशल मीडिया या स्मार्ट फ़ोन नहीं थे, जिनके जरिए किसी भी आंदोलन को वायरल कर दिया जाए। ऐसे में, कहीं न कहीं ये माचिस जन संचार का माध्यम बनी। क्योंकि ये सिर्फ शहरों तक नहीं बल्कि गांव-कस्बों के लोगों तक भी पहुंचती रही हैं। माचिस के इन लेबल को देखकर सुदूर इलाकों में भी लोगों को देश में चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी रहती थी।

इसलिए महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में भी माचिस के लेबल से जानकारी दी जाती थी। जैसे एक माचिस कंपनी ने साल 1931 में आई भारत की पहली बोलती फिल्म, आलम आरा के पोस्टर के साथ-साथ उसी साल हुए ‘गाँधी इरविन समझौते’ पर लेबल डिज़ाइन किया।

स्वतंत्रता के बाद माचिस पर ज्यादातर तिरंगे, भारत के नक़्शे और अशोक चक्र का काफी ज्यादा इस्तेमाल हुआ। फिर जैसे-जैसे देश आधुनिकता की और बढ़ने लगा तो माचिस के लेबल भी उसी के हिसाब से बदलने लगे। फ़िल्मी हस्तियों से लेकर छोटी-बड़ी कंपनियों के विज्ञापन इन पर दिखने लगे। आज भी अगर आप माचिस के कवर्स को देखें तो आपको समझ में आएगा कि कैसे समाज में घट रही घटनाओं से प्रेरित होकर इसके लेबल डिज़ाइन हो रहे हैं।

इसलिए आगे से जब भी माचिस खरीदें या आपके घर में आए तो इसके लेबल पर एक सरसरी नजर डालें कि आजकल किन विषयों से प्रभावित होकर माचिस के लेबल डिज़ाइन हो रहे हैं।

संपादन- जी एन झा

यह भी पढ़ें: कलमखुश: 80 साल से कपड़ों की कतरन से बना रहे हैं हैंडमेड पेपर, गाँधी जी का था आईडिया

यदि आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली है, या आप अपने किसी अनुभव को हमारे साथ साझा करना चाहते हो, तो हमें hindi@thebetterindia.com पर लिखें, या Facebook और Twitter पर संपर्क करें।

We at The Better India want to showcase everything that is working in this country. By using the power of constructive journalism, we want to change India – one story at a time. If you read us, like us and want this positive movement to grow, then do consider supporting us via the following buttons: