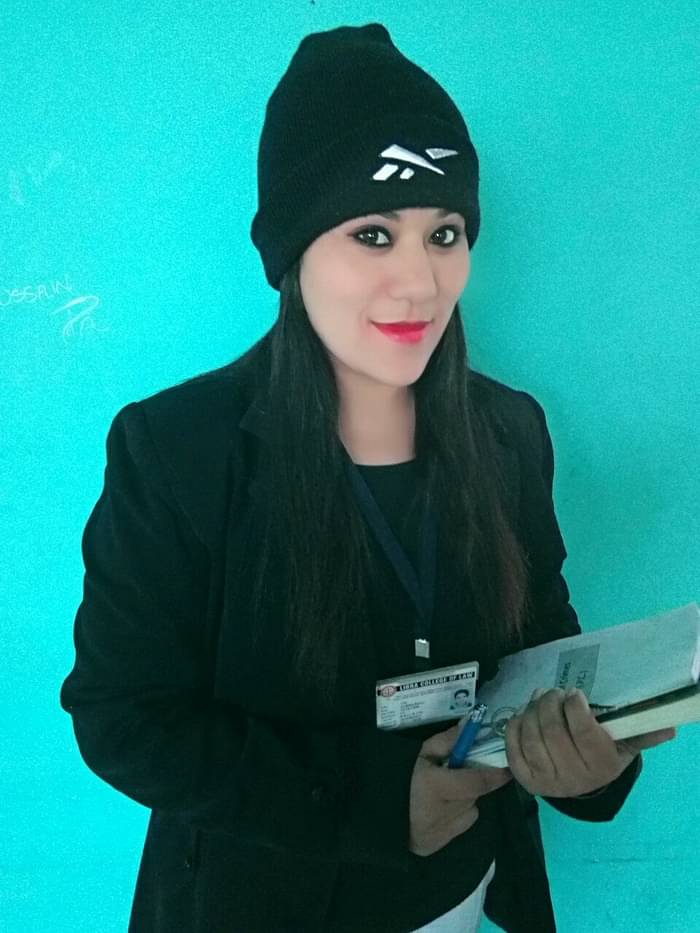

24 वर्षीय जुलेखा बानो, लद्दाख के बोग्दंग गाँव की रहने वाली हैं। पिछले महीने उन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की। जब उन्हें पता चला कि, वह अपने ‘बाल्टी समुदाय’ में इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली महिला हैं, तो उनका दिल गर्व से भर गया। वास्तव में, जुलेखा हाशिये पर जी रहीं महिलाओं के लिए, एक प्रेरणा हैं। जुलेखा ने, देहरादून स्थित ‘लिब्रा कॉलेज ऑफ लॉ’ से पाँच वर्षीय एल.एल.बी. कोर्स पूरा किया है।

उन्होंने द बेटर इंडिया को बताया, “शुरूआत में, मुझे नहीं पता था कि, मैं अपने समुदाय में लॉ की पढ़ाई करने वाली पहली महिला हूँ। अंतिम साल के नतीजे आने के बाद, मुझे सोशल मीडिया पर बधाई संदेश मिलने लगे। इस खबर से, मैं एक तरफ जहाँ हैरान थी, वहीँ बहुत खुश भी थी।”

जुलेखा ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय, अपने माता-पिता को दिया। जिनका गाँव वालों ने पहले बहिष्कार कर दिया था। लेकिन, जुलेखा की सफलता के बाद, लोगों ने सब कुछ भुला कर, उन्हें बधाई दी।

बाल्टी समुदाय और ऑपरेशन सद्भावना

‘बाल्टी समुदाय’ कौन हैं, जिनकी जुलेखा एक हिस्सा हैं? भारत के उत्तरी गाँवों, जो की कारगिल, नुब्रा, लेह और गिलगित-बल्तिस्तान (पाकिस्तानी प्रांत) के इलाकों में बसने वाला, यह वो समुदाय है, जिनकी एक विशिष्ट भाषा और संस्कृति है, और मुख्यतः इस्लाम धर्म का अनुसरण करते हैं ।

विभाजन के बाद से, इस इलाके में भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा कई बार बदली गई। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला ‘बाल्टी समुदाय’ ही था।

लेकिन, 1971 की जंग के बाद तुर्तुक, त्याक्षी, थांग, चुलुंका जैसे नुब्रा घाटी के कई गाँवों को पाकिस्तानी कब्जे से मुक्त कर भारत में शामिल कर लिया गया। इसके बाद ही ‘बाल्टी समुदाय’ के लोगों की जिंदगी स्थिर हुई।

लेकिन, यहाँ मूलभूत सुविधा का अभाव था और 1999 में, कारगिल युद्ध ने, स्थानीय लोगों की दुश्वारियों से देश को अवगत कराया। सेना को भी एहसास हुआ कि, यहाँ लोगों के भरोसे को कायम कर, सीमा क्षेत्रों को अधिक सुरक्षित किया जा सकता है।

हालाँकि, जुलेखा और उनके चार भाई-बहन (तीन बहनें और एक भाई) बोग्दंग के हैं, जो 1948 से भारत में बसे हुए हैं। चौथी कक्षा तक, जुलेखा ने वहाँ के आर्मी गुडविल स्कूल में पढ़ाई की। जो लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) अर्जुन रे द्वारा स्थापित किया गया था। अर्जुन रे, 14 कोर के पूर्व कमांडर थे, जिन्होंने ऑपरेशन सद्भावना का शुभारंभ किया।

इसी पहल के तहत बोग्दंग में, आर्मी गुडविल स्कूल की शुरुआत की गई। लेकिन, दहशतगर्दों के खौफ के कारण कोई अपने बच्चों को यहाँ भेजना नहीं चाहता था। ऐसे में, यहाँ के नंबरदार अहमद शाह बाल्टी ने, अपनी दो बेटियों, जुलेखा और शेरिन फातमा तथा बेटे शब्बीर को इस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा।

अहमद शाह, एक छोटे ठेकेदार थे, और वह सेना को मजदूरों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करते थे।

वह कहते हैं, “वर्ष 2000 में, मुझे गाँव का नंबरदार बनाया गया था। उस वक्त, यहाँ टीवी देखने, मोबाइल टॉवर लगाने, और यहाँ तक कि पर्यटकों को आने की भी अनुमति नहीं थी। लड़कियों की शिक्षा तो दूर की बात थी। स्थानीय मौलवी, उन्हें 8वीं क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ने देते थे।”

वह आगे कहते हैं, “हाँ, यह सच है कि सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं थे। लेकिन, सामाजिक बंदिशों को भी नकारा नहीं जा सकता है। मैं बचपन में देखता था कि, बोग्दंग में लड़कियों को स्कूल भेजने को लेकर विचार भी नहीं किया जाता था। हालांकि, 1971 में पाकिस्तान से मुक्त कराए गए तुर्तुक, त्याक्षी जैसे गाँवों में आधुनिक शिक्षा को लेकर खुले विचार थे। शुक्र है कि, आज हमारे गाँव की स्थिति में भी काफी सुधार है।”

गाँव छोड़ने को हुए मजबूर

अपनी पारिवारिक मजबूरियों के कारण वह 8वीं क्लास तक ही पढ़ पाए थे और उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी न कर पाने का मलाल हमेशा रहा। वह अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए लालायित थे, और ‘ऑपरेशन सद्भावना’ ने उनके सपनों को नया आयाम दे दिया।

फिर, उन्होंने अपने बच्चों का दाखिल आर्मी गुडविल स्कूल में करा दिया। यहाँ एक बार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिसमें जुलेखा का डाँस करना और शेरिन का गाना, बिरादरी को नागवार गुजरा।

आलम यह था कि कुछ प्रभावशाली लोग, अहमद के परिवार पर धर्म से भटकने का आरोप लगाने लगे। लेकिन, अहमद ने झुकने से इंकार कर दिया।

इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, और गाँव वालों ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। उन्हें मस्जिद में आने पर रोक लगा दी गई, और यहाँ तक कि, उनसे वास्ता रखने वालों पर भी जुर्माना लगा दिया गया। आखिरकार, 2004 में वह अपने गाँव को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए।

अहमद कहते हैं कि, उन्होंने जुलेखा और शब्बीर को आगे की पढ़ाई के लिए देहरादून भेज दिया। जबकि, बाकी परिवार लेह में रहने लगा। वह यहाँ छोटी-मोटी ठेकेदारी का काम करते थे। साथ ही, उन्होंने सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ भी अपनी लड़ाई जारी रखी। इस सिलसिले में उन्होंने कई अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों से संपर्क किया। लेकिन, उन्हें कोई मदद नहीं मिली।

जुलेखा कहती हैं, “हमारी पढ़ाई के लिए मेरे पिता को अपनी जिप्सी और जमीन बेचनी पड़ी। वह एक प्रगतिशील विचारों वाले शख्स हैं, जिनका मानना है कि बेटियों को उचित शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारी माँ, सकीना बानो को भी लगा कि, यदि उनकी बेटियाँ गाँव में रहकर अच्छी शिक्षा नहीं पा सकती हैं, तो यहाँ रहने का मतलब क्या है।”

नई शुरुआत

लद्दाख के काफी छात्र देहरादून में पढ़ाई करते थे। इसे देखते हुए अहमद ने, अपने कुछ दोस्तों के सुझाव पर, यहाँ हॉस्टल खोलने का फैसला किया। ताकि, घर को ठीक से चलाया जा सके।

फिर, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 35 छात्रों के लिए एक हॉस्टल को शुरू किया। जुलेखा और शेरिन भी यहीं रहने लगीं। दोनों बहनें पढ़ाई करतीं, और साथ ही छात्रों के लिए खाना बनाने में, अपनी माँ की मदद भी करने लगीं। इस तरह उनकी जिंदगी सरपट भागने लगी।

आज, जुलेखा उच्च शिक्षा प्राप्त कर, अपने समुदाय की पहली महिला वकील बनीं है। वहीं शेरिन ने 12वीं के बाद गायन को अपना कैरियर बना लिया। आज वह बाल्टी भाषा की, एक लोकप्रिय गायिका बन चुकी हैं तथा उनके भाई शब्बीर ने भी अपनी इंजीनयरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली है।

गाँव वालों ने फिर से लगाया गले

इतने वर्षों बाद, बोग्दंग के लोगों ने अहमद और उनके परिवार को, फिर से गले लगा लिया। जुलेखा की इस कामयाबी के बाद, वे लोग भी खुशियाँ मना रहे हैं, जिन्होंने उन्हें गाँव छोड़ने पर मजबूर कर दिया था।

इसे लेकर बोग्दंग के एक शख्स, जो फिलहाल दिल्ली में काम करते हैं, नाम न बताने की शर्त पर कहते हैं, “पिछले एक दशक में लोगों के सोच में काफी बदलाव आया है। आज यहाँ की कई लड़कियाँ कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं। अब लोगों को लड़कियों की शिक्षा का महत्व पता चल रहा है। हालांकि, उन्हें पढ़ाई के लिए, लद्दाख से बाहर भेजने में, वित्तीय संकटों का सामना भी करना पड़ता है।”

सच है कि, यदि अहमद लोगों से डर कर अपनी बेटियों के लिए कोशिश न करते तो, आज यह बदलाव देखने को न मिलता। जुलेखा के लिए, बोग्दंग किसी जन्नत से कम नहीं है। वह नुब्रा में वकालत करने के साथ-साथ, अपने गाँव में, मानसिक और शारीरिक विकलांगता से जूझ रहे बच्चों के लिए, एक एनजीओ शुरू करना चाहती हैं।

मूल लेख – RINCHEN NORBU WANGCHUK

संपादन – प्रीति महावर

यह भी पढ़ें – कभी जमीन पर गिरे आटे से भरते थे पेट, पढ़िए एक IRS अधिकारी की प्रेरक कहानी!

यदि आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली है, या आप अपने किसी अनुभव को हमारे साथ साझा करना चाहते हो, तो हमें hindi@thebetterindia.com पर लिखें, या Facebook और Twitter पर संपर्क करें।

We at The Better India want to showcase everything that is working in this country. By using the power of constructive journalism, we want to change India – one story at a time. If you read us, like us and want this positive movement to grow, then do consider supporting us via the following buttons: