क्या आपको पता है कि निज़ामों के शहर हैदराबाद को बिरयानी के साथ-साथ, रमजान के महीने में मिलनेवाले, हैदराबादी हलीम के लिए भी जाना जाता है? बात अगर बिरयानी की करें, तो देश के दूसरे हिस्सों में भी अलग-अलग जायके की बिरयानी मशहूर है। लेकिन अगर आपको हैदराबादी हलीम खाना है, तो इसके लिए हैदराबाद ही जाना होगा। क्योंकि हैदराबादी हलीम को ‘GI Tag’ (Geographical Indication Tag) मिला हुआ है। अक्सर हम खबरों में बहुत सी चीजों को Geographical Indication Tag मिलने की खबरें पढ़ते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले कश्मीर के केसर को Geographical Indication Tag मिला, तो सबने इस बात पर ख़ुशी जाहिर की थी। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग का मतलब होता है ‘भौगोलिक संकेत।’

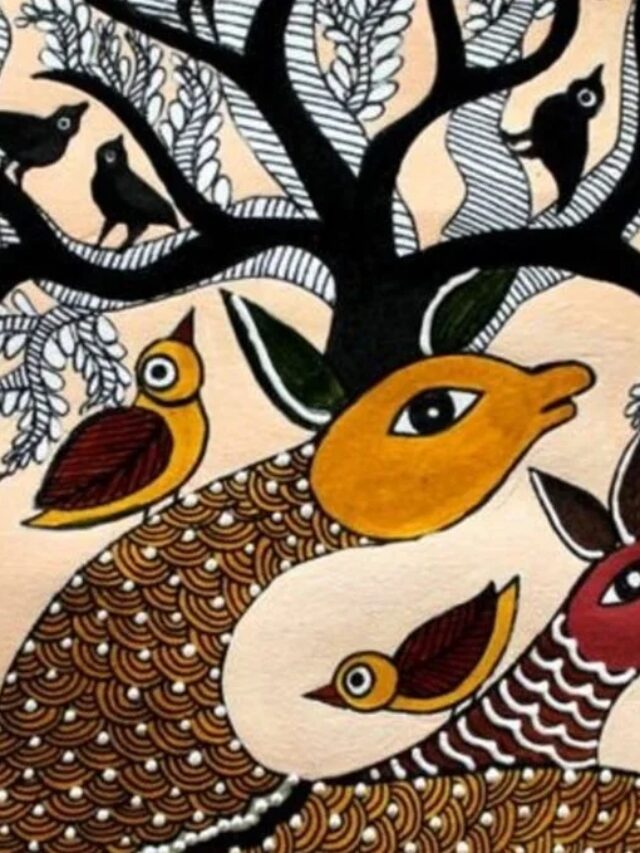

हम सब जानते हैं कि भारत के लगभग सभी राज्य, अपनी किसी न किसी खास बात या चीज के लिए जाने जाते हैं। जैसे बनारस खास किस्म की बनारसी साड़ियों के लिए, आंध्र प्रदेश एटिकोप्पका खिलौनों के लिए। और यह पहचान इन क्षेत्रों ने और यहां के लोगों ने सैकड़ों बरसों से मेहनत करके हासिल की है।

लेकिन अब मान लीजिए कि कोई और, किसी भी सामान्य साड़ी को बनारसी साड़ी का नाम देकर बाजार में बेचने लगे तो? ऐसे में, सबसे पहले असल बनारसी साड़ियों के सम्मान और पहचान को ठेस लगेगी। साथ ही, इन्हें बनाने वाले कारीगरों को उनकी मेहनत का सही मान नहीं मिलेगा। इसलिए तय किया गया कि कुछ क्षेत्रों में बनने वाली इन विशिष्ट चीजों को बनाने का अधिकार इन क्षेत्रों के लोगों के पास ही होना चाहिए और वहीं से आया ‘भौगोलिक संकेत’ यानी कि Geographical Indication Tag!

भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ‘जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स‘ लागू किया था। इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जानेवाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग्स का काम, उस खास भौगोलिक परिस्थिति में पाई जानेवाली वस्तुओं के दूसरे स्थानों पर गैर-कानूनी प्रयोग को रोकना है। खेती से जुड़े उत्पाद, हस्तकला या शिल्पकला से जुड़े उत्पाद, मैन्युफैक्चर्ड उत्पाद और कुछ खास व्यंजनों को भी Geographical Indication Tag दिया गया है।

आज हम आपको भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में बनने वाले कुछ ऐसे विशिष्ट व्यंजनों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें GI Tag मिल चुका है।

1. रतलामी सेव:

रतलामी सेव, भारत के सबसे लोकप्रिय नमकीन स्नैक में से एक है, जो एक लोकप्रिय तला हुआ और कुरकुरा स्नैक है जिसे बेसन, लौंग, काली मिर्च और अन्य मसालों के साथ बनाया जाता है। रतलामी सेव का उद्भव मध्य प्रदेश के शहर रतलाम से हुआ है। कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में रतलामी सेव का निर्माण ‘बाय चांस’ हुआ था। एक बार मुग़ल शासक इस इलाके से गुजर रहे थे और उनकी इच्छा हुई कि वे सेवइयां (गेहूं के आटे से बनने वाली सेवई) खाएं। लेकिन उस समय रतलाम में गेहूं उपलब्ध नहीं था।

ऐसे में, यहां के स्थानीय आदिवासी समुदाय, भील ने उनके लिए चने के आटे (बेसन) की सेवइयां बनाई। उस समय इन्हें ‘भीलड़ी सेव’ का नाम दिया गया। मुग़ल शासकों को ये सेव काफी पसंद आई और तभी से व्यवसायिक स्तर पर ये सेव बनने लगी। समय के साथ आगे बढ़ते हुए, इस सेव का नाम ‘रतलामी सेव’ हो गया। आज पूरे भारत में रतलामी सेव खाई जाती है। साल 2014-15 में रतलामी सेव को ‘GI Tag’ भी दिया गया, जिससे इन्हें एक अलग पहचान मिली है।

2. बीकानेरी भुजिया:

बीकानेरी भुजिया, जिसे हम चाय, मिठाई या फिर अन्य किसी भारतीय पकवान के साथ बड़े ही चाव से खाते हैं, उसका इतिहास रजवाड़ों से जुड़ा हुआ है। नाम से ही किसीको भी पता चल जाए कि यह व्यंजन राजस्थान के बीकानेर की शान है। साल 1482 में राजा राव बीका ने इस शहर को बसाया था। आगे चलकर, उन्हीं के एक वंशज राजा डूंगर ने, 1877 में पहली बार बीकानेरी भुजिया का निर्माण कराया। लेकिन फिर इसका स्वाद लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ा कि आज न सिर्फ भारत में, बल्कि दूसरे देशों में भी यह मशहूर है।

लगभग आधे बीकानेर को रोजगार देनेवाली ‘बीकानेरी भुजिया’ को साल 2010 में ‘GI Tag’ मिला।

3. धारवाड़ पेड़ा:

क्या आपको पता है कि दूध और शक़्कर से बनने वाली मिठाई, धारवाड़ पेड़ा का जन्म एक महामारी के कारण हुआ था? शायद नहीं। लगभग 175 साल पुरानी इस मिठाई को 2008 में GI Tag मिला। कहते हैं कि 18वीं-19वीं शताब्दी के दौरान प्लेग के चलते, उत्तर प्रदेश के उन्नाव के एक ठाकुर परिवार ने दक्षिण भारत के धारवाड़ में पलायन किया। अपने परिवार का पेट पालने के लिए, राम रतन सिंह ठाकुर ने पेड़े बनाना शुरू किया। जिन्हें वह अपने पोते की मदद से बाजार में बेचते थे। उनके पेड़े इतने हिट हुए कि लोगों की लम्बी-लम्बी कतार लगने लगी।

आज भी यह परिवार अलग-अलग नामों से पेड़े बेच रहा है, जैसे धारवाड़, ठाकुर और बाबा ठाकुर पेड़े।

4. सिलाव खाजा:

बिहार के राजगीर और नालंदा के बीच सिलाव नामक एक जगह है और यहां की ‘खाजा’ मिठाई बहुत लोकप्रिय है। इसलिए इसे सब जगह ‘सिलाव खाजा’ के नाम से जाना जाता है। यह खाजा बेहद खास होता है, जिसे 52 परतों में बनाया जाता है। यह दिखने में पैटीज जैसा होता है, लेकिन स्वाद में मीठा और नमकीन होता है। 2018 में इस खास मिठाई को ‘GI Tag’ दिया गया। हालांकि, इसकी उत्पत्ति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। बहुत से लोग कहते हैं कि यह गौतम बुद्ध के समय से बनता आ रहा है।

5. मिहीदाना और सीताभोग:

पश्चिम बंगाल के बर्धमान से आनेवाली ये दो मिठाइयां, अक्सर साथ खाई जाती हैं। इसलिए इनका नाम भी साथ में लिया जाता है। हालांकि, इन दोनों मिठाइयों को अलग-अलग बनाया जाता है। मिहिदाना, दो शब्दों से बना है- मिहि (महीन या बारीक़) और दाना। इसे सामान्य बूंदी की छोटी बहन कहा जाए, तो गलत नहीं होगा। इसे बनाने के लिए कामिनिभोग, गोबिंदभोग चावल के आटे का पेस्ट, बेसन और केसर आदि का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं, सीताभोग सफेद रंग की होती है, जिसे छैना से बनाया जाता है।

2017 में इन दोनों को GI Tag मिला था। कहते हैं कि 1904 में, लॉर्ड कर्जन बर्धमान आए थे ताकि तत्कालीन जमींदार की ताजपोशी कर सकें। उस समय जमींदार ने अपने कारीगर भैरव चंद नाग से उनके लिए कुछ खास बनाने के लिए कहा। नाग ने बूंदी के साथ कुछ प्रयोग करने की सोची। लेकिन बूंदी बनाते समय गलती से उन्होंने बूंदी छानने के लिए पतले छेद वाली छननी इस्तेमाल कर ली। और उनकी इस गलती से ‘मिहिदाना’ का जन्म हुआ। बताते हैं कि सीताभोग भी उसी समय बनाया गया था। ये दोनों चीजें जब लॉर्ड कर्जन को परोसी गयी, तो वे बहुत खुश हुए थे।

6. कोविलपट्टी कडलाई मिठाई:

तमिलनाडु की प्रसिद्ध ‘कोविलपट्टी कडलई मिठाई’ (Kovilpatti Kadalai Mittai) को 2020 में GI टैग मिल चुका है। यह मिठाई थूथूकुड़ी जिले के कोविलपट्टी और आस-पास के कस्बों और गांवों में सन 1940 से ही निर्मित की जाती है। इसको बनाने का पहला प्रयास भारत की स्वतंत्रता से पहले अर्थात 1940 में, एक ग्रोसरी स्टोर चलानेवाले ‘पोनाम्बला’ नादर ने किया था। उन्होंने गुड़ को गर्म करके उसमें मूंगफली के दाने डालकर यह मिठाई बनायी थी। आम तौर पर यह मिठाई भारत के विभिन्न हिस्सों में बनायीं जाती है, लेकिन फिर भी तमिलनाडु को GI Tag मिला।

इसका कारण है, इस व्यंजन को बनाने में इस्तेमाल होनेवाली सामग्रियां। इस मिठाई को बनाने के लिए खास तरह के जैविक गुड़, अरुप्पुकोट्टै की काली मिट्टी में उपजी मूंगफली और ताम्रपर्णी नदी का पानी डाला जाता है। इस नदी का पानी ही इस मिठाई को एकदम अलग स्वाद देता है।

7. तिरुपति लड्डू:

भारत के सबसे अमीर मंदिर, तिरुमला तिरुपति के विश्व प्रसिद्ध लड्डू के प्रसाद को पाना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता है। तिरुपति लड्डू को चने के बेसन, मक्खन, चीनी, काजू, किशमिश और इलायची से बनाया जाता है। कहते हैं कि इस लड्डू को बनाने का तरीका तीन सौ साल पुराना है, जो कि मंदिर के सिर्फ कुछ रसोइयों को ही पता है। वे मंदिर के गुप्त रसोईघर में लड्डू तैयार करते हैं। साल 2009 में तिरुपति लड्डू को GI Tag भी दिया गया था।

8. हैदराबादी हलीम:

रमजान के मौके पर बनने वाली हैदराबाद की हलीम पूरे भारत में मशहूर है। मीट से बने इस व्यंजन को रोजे के बाद खाया जाता है। इसे बनाने के तरीके और इसके स्वाद के कारण यह अपने आप में ख़ास है। गेंहू, मीट, घी, मसाले आदि से बनने वाले इस व्यंजन को हर कोई नहीं बना सकता है। क्योंकि इसे बनाने के लिए आपमें सही कला होनी चाहिए। पीढ़ियों से हलीम बनाते आ रहे परिवारों के लोग ही इसे बना पाते हैं।

एकदम धीमी आंच में इसे करीब 12 घंटे तक पकाया जाता है। इसे बनाने के लिए लकड़ी की आग, तांबे का बर्तन और भट्टी का इस्तेमाल होता है। इस ख़ास अंदाज़ में बनने के कारण, इस व्यंजन को साल 2010 में GI टैग दिया गया।

9. बंदार लड्डू:

आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले के मछलीपटनम इलाके के बंदार लड्डू पूरे देश में मशहूर है। कहते हैं कि यहां करीब 250 परिवार इन लड्डुओं को बनाने का बिज़नेस करते हैं। बंगाल बेसन, गुड़ की चाशनी और घी का प्रयोग मुख्य रूप से इन लड्डुओं को बनाने के लिए होता है। करीब 150 बरस पुराना इतिहास है इन लड्डुओं का। 1857 में राजस्थान के राजपूत मछलीपटनम आए थे और स्थानीय लोगों ने उनसे ये लड्डू बनाने का तरीका सीखा था। साल 2017 में इन लड्डुओं को GI Tag मिला था।

इनके अलावा भी और कई व्यंजन हैं, जिन्हें GI Tag मिला है जैसे ओडिशा और बंगाल के रसगुल्ले, कड़कनाथ ब्लैक चिकन मीट, पलानी पंचामित्रम आदि। हमें उम्मीद है कि आनेवाले समय में, और भी कई मशहूर व्यंजनों को यह खास पहचान मिलेगी।

संपादन- जी एन झा

यह भी पढ़ें: किसान की तकनीक ने सहेजी GI Tagged Etikoppaka Toys बनाने की कला, बचाया 160 परिवारों का रोजगार

यदि आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली है, या आप अपने किसी अनुभव को हमारे साथ साझा करना चाहते हो, तो हमें hindi@thebetterindia.com पर लिखें, या Facebook और Twitter पर संपर्क करें।

We at The Better India want to showcase everything that is working in this country. By using the power of constructive journalism, we want to change India – one story at a time. If you read us, like us and want this positive movement to grow, then do consider supporting us via the following buttons: