एक बार फिर, एक और साल निकल गया, हम एक साल और आगे बढ़ गए अपने जीवन में, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, जिन्होंने कुछ छोटे, तो कुछ बड़े प्रयास कर, हम सभी का दिल जीत लिया। पर्यावरण को आने वाली पीढ़ी के लिए संजोने का प्रयास कर रहे, हमारे कुछ रियल लाइफ हिरोज़ के इन प्रयासों को आपने भी खूब सराहा। इन्ही हीरोज़ में शामिल हैं ये 10 परिवार, जिनके इको फ्रेंडली घरों (Best House Designs) को आपने सबसे ज़्यादा पसंद किया।

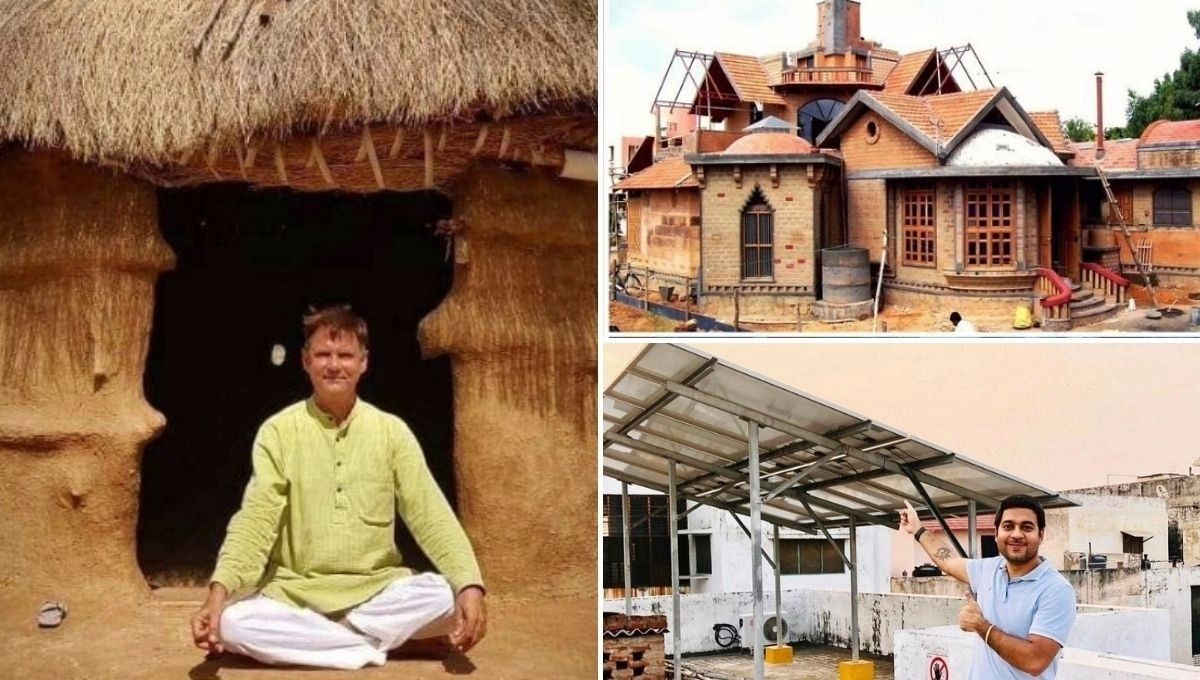

1. जयदीप सिंह, गुजरात

गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के ऊना गाँव में रहनेवाले शिक्षक दंपति, जयदीप सिंह और उनकी पत्नी इंदुबा ने अपनी जीवनशैली को बेहतर बनाने के लिए एक खूबसूरत इको-फ्रेंडली आशियाना (Best House Designs) तैयार किया। लगभग तीन साल पहले, जब उन्होंने अपना घर बनाने के बारे में सोचा, तभी उन्होंने फैसला कर लिया कि उनका घर सारी सुख सुविधाओं से लैस तो होगा, साथ ही, प्रकृति से भी जुड़ा होगा।

इनके घर (sustainable home) में सोलर पैनल, सोलर हीटर के साथ-साथ, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी है। ‘सूर्य गुजरात‘ योजना के तहत ‘ग्रीन इंट्रीग्रेट रूफटॉप’ लगाने पर उन्हें 40 प्रतिशत की सब्सिडी भी मिली है। स्कूल से घर तक प्रकृति से जुड़े रहनेवाले इस शिक्षक दंपति से, आसपास के लोग भी बहुत कुछ सीखने आते हैं।

गुजरात के इस दंपति की पूरी कहानी पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

2. मयंक चौधरी, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहनेवाले 31 वर्षीय मयंक चौधरी, पिछले दो सालों से अपने घर (Best House Designs) में बिजली के लिए ‘ऑन ग्रिड सोलर पैनल’ (On Grid Solar Plant) का इस्तेमाल कर रहे हैं। 400 वर्ग फुट में बने उनके दो मंजिला घर में तीन कमरे, एक रसोई और एक बगीचा है। उनके पूरे घर में बिजली का प्रबंध, उनकी छत पर लगे सौर पैनल से ही होता है।

उनके ऑन ग्रिड सौर पैनल में कोई बैटरी नहीं है। इसलिए, इसे किसी तरह के रख-रखाव की जरूरत नहीं होती है। इस ‘सौर सेट’ को खरीदने में उन्हें 3.5 लाख रुपये की लागत आई। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से 30,000 रुपये की और केंद्र सरकार से 87,750 रुपये की सब्सिडी भी मिली।

सौर प्लांट को सेट अप करने में उन्हें सिर्फ पाँच दिन का समय लगा। बिजली बोर्ड ने उनका ‘नेट मीटर’ लगाया और ऊर्जा को ‘इलेक्ट्रिक ग्रिड’ में स्टोर करने की अनुमति दी। सौर पैनल के इस्तेमाल से, पिछले दो सालों में मयंक ने लगभग एक लाख रुपये की बचत की है।

मयंक चौधरी की पूरी कहानी पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

3. मंजू नाथ, बेंगलुरु

बेंगलुरु के रहनेवाले मंजू नाथ का ईंट-पत्थरों से बना घर, पूरी तरह से सोलर पावर से चलता है। पानी के लिए भी उनका परिवार सिर्फ प्रकृति पर ही निर्भर है। अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए वह हर साल, हजारों लीटर बारिश का पानी इकठ्ठा करते हैं। इसके अलावा, वह अपने घर (Best House Designs) से निकले कचरे का इस्तेमाल खाद बनाने के लिए करते हैं, जिससे इस घर के बगीचे में स्वादिष्ट फल और सब्जियां उगाई जाती हैं।

साल 2007 में उनका घर बनकर तैयार हुआ था। उन्होंने घर के 70% हिस्से में केवल ईंटों और पत्थरों का इस्तेमाल किया, जिससे निर्माण का खर्च 10-15% कम हो गया। बाकी के हिस्से में सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है। बेंगलुरु की गर्मी के बढ़ते तापमान के बावजूद, उनके घर में कोई एयर कंडीशनर नहीं है। उन्होंने अपने घर में अलग-अलग जगहों पर क्रॉस वेंटिलेशन की सुविधा की है। बड़े मुख्य दरवाजे की वजह से यह घर, सूरज की रोशनी से ही जगमगाता रहता है और बिजली की लाइटों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।

सोलर पैनल लगाने में 9 लाख रुपये का खर्च आया था, जो अब पूरी तरह से वसूल हो गया है। वैसे तो, सोलर पैनल लगाने का खर्च एक बड़ा निवेश है, लेकिन यह रिटर्न की पूरी गारंटी भी देता है। उन्होंने अपने बगीचे में पत्तेदार सब्जियां, बैंगन, गाजर, मिर्च के साथ-साथ अनार, पपीता और अमरूद जैसे फलों के पेड़ भी लगाए हैं। इन पौधों को वे नियमित रूप से जैविक खाद देते हैं, जो उनके किचन से निकलने वाले कचरे से बनता है।

मंजू नाथ की पूरी कहानी पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

4. आशीष पंडा, राजस्थान

राजस्थान के डूंगरपुर में रहनेवाले सिविल इंजीनियर आशीष पंडा और उनकी पत्नी, मधुलिका के घर की नींव से लेकर बाहर-भीतर तक, सबकुछ पर्यावरण के अनुकूल है। मूल रूप से ओडिशा से संबंध रखने वाले, 40 वर्षीय आशीष और मधुलिका ने डूंगरपुर के उदयपुरा में जमीन खरीदी और घर (Best House Designs) बनाने का काम शुरू किया।

साल 2017 में बनकर तैयार हुआ उनका घर (Best House Designs), पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है। घर के निर्माण के लिए, उन्होंने सभी लोकल मटीरियल का उपयोग किया है। जैसे- बलवाड़ा के पत्थर और पट्टियां (Slate Stone), घूघरा के पत्थर (Phyllite Stone) और चूना आदि। घर की सभी दीवारें पत्थर से बनाई गयी हैं और इनकी चिनाई, प्लास्टर तथा छत की गिट्टी, सभी में चूना इस्तेमाल किया गया है। वहीं छत, छज्जे, सीढ़ियों के निर्माण आदि के लिए, उन्होंने पट्टियों का इस्तेमाल किया है।

उन्होंने घर में कमरे और खिड़कियाँ बनवाते समय हवा और सूरज की रोशनी आदि का भी ख़ासा ध्यान रखा। उनके घर में एसी (एयर-कंडीशनर) की कोई जरूरत नहीं है। उनके घर का तापमान बाहर के तापमान से कम से कम आठ-दस डिग्री कम ही रहता है।

आशीष और मधुलिका अपने घर में बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और इसे फिल्टर करने के बाद, पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पानी को फ़िल्टर करने के लिए वह नॉन-इलेक्ट्रिक वाटर प्योरिफायर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता है।

आशीष पंडा की पूरी कहानी पढ़ने व उनसे संपर्क करने के लिए यहां क्लिक करें।

5. रामचंद्रन सुब्रमणियन, तमिलनाडु

48 वर्षीय रामचंद्रन सुब्रमणियन को हमेशा से ही प्रकृति के करीब रहना पसंद था। उन्हें गाँव का जीवन बहुत पसंद है और इसलिए जैसे ही उन्हें मौका मिला, वह बड़े शहरों की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी को छोड़ प्रकृति के करीब पहुँच गए। लगभग आठ साल पहले उन्होंने तमिलनाडु के पोल्लाची शहर से लगभग 25 किमी दूर एक ग्रामीण इलाके में अपना घर बनाया और अब वह यहीं प्रकृति के बीच एक सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं।

घर बनाने से पहले उन्होंने खुद बेंगलुरु स्थित संस्थान ‘ग्राम विद्या‘ से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, जिसमें उन्हें पारंपरिक और प्रकृति के अनुकूल घर (Best House Designs) बनाना सिखाया गया। इसके बाद उन्होंने अपने घर का निर्माण शुरू किया। उन्होंने अपने घर को बनाने के लिए इसी जमीन से निकली मिट्टी से बने ‘सीएसईबी’ ब्लॉक्स (Compressed Stabilised Earth Block) का इस्तेमाल किया है।

इसके अलावा, उन्होंने अपने घर में ‘रीसाइकल्ड’ मटेरियल का इस्तेमाल किया है। जैसे घर के बाथरूम और टॉयलेट में उन्होंने कोई टाइल नहीं लगवाई है। बल्कि उन्होंने पत्थरों से बचे छोटे-छोटे टुकड़ों को थोड़ी-बहुत डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया है। घर के फर्श के लिए उन्होंने ‘हैंडमेड टाइल’ का इस्तेमाल किया और इन्हें लगाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया गया है।

उनके घर में बिजली की खपत बहुत ही कम है और इसलिए वह सिर्फ 300 वाट का सोलर पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं। “रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने के कारण साधारण वॉटर पंप से काम हो जाता है। इस इलाके में बारिश अच्छी होती है और इसलिए छत पर सालाना लगभग 2.8 लाख लीटर पानी इकट्ठा होता है।

रामचंद्रन सुब्रमणियन की पूरी कहानी पढ़ने व उनसे संपर्क करने के लिए यहां क्लिक करें।

6. अंजली चौधरी, गुजरात

गुजरात के ऐतिहासिक शहर, भरुच में रहनेवाली 29 वर्षीया अंजली और उनका पूरा परिवार, अपनी जीवनशैली को पर्यावरण के अनुकूल रखने के लिए प्रयासरत हैं। IIM अहमदाबाद में बतौर रिसर्च असिस्टेंट कार्यरत, अंजली पिछले दो साल से कचरा-प्रबंधन पर भी जोर दे रही हैं। उन्होंने घर पर ही फल-सब्जियों के छिल्कों, पेड़ के सूखे पत्तों और अन्य जैविक कचरे से खाद बनाने से शुरुआत की।

खुद जैविक साग-सब्जियां उगाने के साथ-साथ, वे खाना पकाने के लिए हफ्ते में चार-पांच बार सौर कुकर का उपयोग करते हैं। सौर ऊर्जा के अलावा, वे बारिश का पानी भी इकट्ठा करते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने घर (Best House Designs) के आँगन में ‘अंडरग्राउंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम’ लगवाया है। इस टैंक की क्षमता 15000 लीटर है और बारिश के मौसम में यह लगभग पूरा भर जाता है।

अंजली और उनके पति महर्षि, आसपास के लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अंजलि ने अपना एक ‘ब्लॉग- सुनहरी मिट्टी’ भी शुरू किया है। इस पर वह अलग-अलग सस्टेनेबल तरीकों के बारे में लिखती हैं, ताकि लोग अपने स्तर पर ‘होम कम्पोस्टिंग’ जैसी चीजें शुरू कर सकें।

अंजली चौधरी की पूरी कहानी पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ेंः Best of 2021: ये 10 किसान रहे टॉप पर, जिनकी तकनीक व खेती की गई सबसे ज्यादा पसंद

7. महेशभाई गोर, गुजरात

भुज (गुजरात) के महेशभाई गोर, कंस्ट्रक्शन विभाग में नौकरी करते थे। आज से पांच साल पहले, जब उन्होंने अपने लिए घर बनाने का सोचा, तभी उन्होंने फैसला किया कि जितना हो सके, घर की जरूरतों के लिए प्राकृतिक स्रोत का उपयोग ही करेंगें। हालांकि, घर (Best Eco friendly Homes) बनाने के लिए उन्होंने एक बड़ा प्लॉट ख़रीदा था, लेकिन बड़ा घर बनाने के बजाय, उन्होंने जरूरत के हिसाब से घर बनाया, ताकि बची हुई जगह का उपयोग पेड़-पौधे लगाने में किया जा सके।

घर बनाते समय, उन्होनें पानी की समस्या को ध्यान में रखकर, ऐसी व्यवस्था की, जिससे बारिश की एक बून्द भी बर्बाद नहीं होती। सारा पानी घर के नीचे बने टैंक में जमा होता है, जिसे यह परिवार गर्मी के दिनों में उपयोग में लाता है। महेशभाई के घर में सोलर पावर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता है।

महेशभाई की पत्नी प्रतिभाबेन, जो स्कूल में अस्सिस्टेंट प्रिंसिपल हैं, वह भी जितना हो सके पर्यावरण अनुकूल जीवन जीने और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने में विश्वास रखती हैं। वह सुबह सोलर कुकर का इस्तेमाल करके दाल- चावल और सब्जी वगैरह बना लेती हैं और सिर्फ रोटी बनाने के लिए ही गैस स्टोव का इस्तेमाल करती हैं।

महेशभाई गोर की पूरी कहानी पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

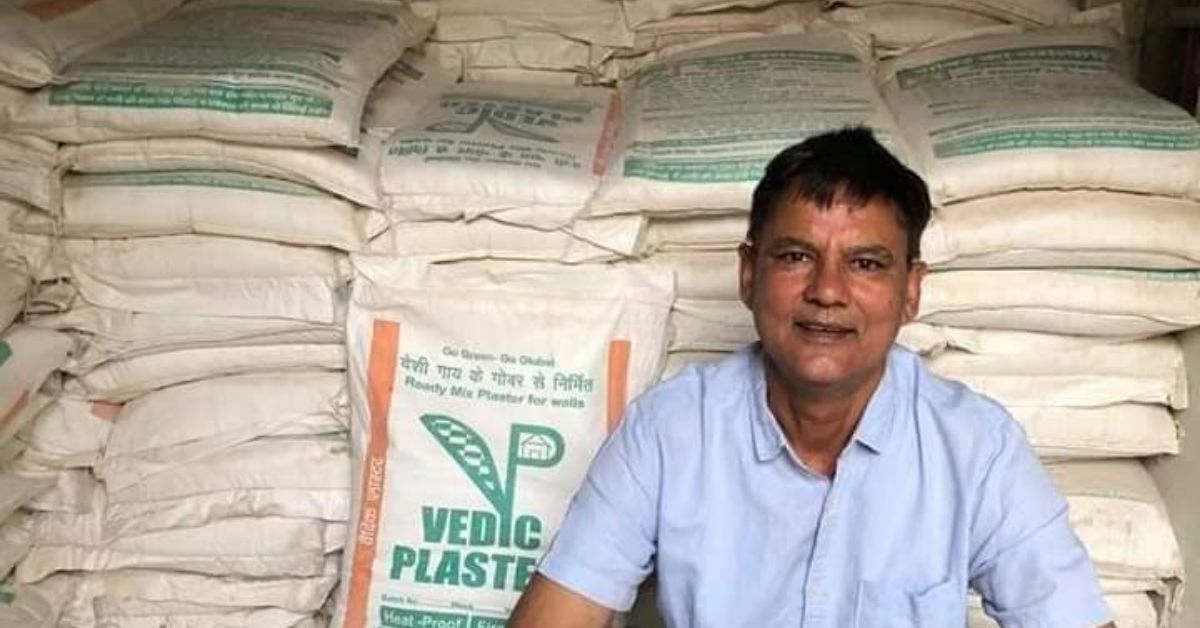

8. डॉ. शिव दर्शन मलिक, हरियाणा

रोहतक (हरियाणा) के 53 वर्षीय डॉ. शिव दर्शन मलिक ने गाय के गोबर का इस्तेमाल कर, इको फ्रेंडली वैदिक प्लास्टर (Vedic Plaster) का अविष्कार किया है। वैदिक प्लास्टर (Vedic Plaster) के आविष्कार के लिए, डॉ. मलिक को साल 2019 में राष्ट्रपति की ओर से ‘हरियाणा कृषि रत्न’ पुरस्कार भी मिला है।

पीएचडी करने के बाद, उन्होंने साल 2000 में IIT दिल्ली के साथ मिलकर, गोशाला से निकलने वाले वेस्ट और ऐग्री-वेस्ट से ऊर्जा बनाने के प्रोजेक्ट पर काम किया था। इसके सिलसिले में अमेरिका, इंग्लैंड, ईरान सहित कई दूसरे देशों में जाते रहते थे। वहीं से उन्हें आईडिया मिला कि वह भी गाय के गोबर का इस्तेमाल कर, प्लास्टर तैयार कर सकते हैं।

गाय के गोबर से घरों (Best House Designs) में होने वाली पुताई के कॉन्सेप्ट को आम लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए, उन्होंने 2005 में वैदिक प्लास्टर (Vedic Plaster) बनाया। गोबर की ईंट बनाने में ऊर्जा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। हैमक्रिट और कॉन्क्रीट की तर्ज पर, उन्होंने गोक्रीट बनाया। गोबर से बनी एक ईंट का वजन तकरीबन 1.78 किलों तक होता है, वहीं इसे बनाने में महज चार रुपये प्रति ईंट खर्च आता है।

डॉ. शिव दर्शन मलिक की पूरी कहानी पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

9. चोक्कलिंगम, बेंगलुरु

बेंगलुरु में रहनेवाले चोक्कलिंगम, हमेशा से ही अपनी लाइफस्टाइल को लेकर सजग रहे और उनका परिवार लगभग 14 सालों से अपनी जीवनशैली को प्रकृति के अनुकूल ढालने के लिए प्रयासरत है। वे एक इको फ्रेंडली घर में रहते हैं और बिजली के लिए सौर ऊर्जा और साल में लगभग छह महीने बारिश का पानी इस्तेमाल करते हैं।

14 साल पहले लगभग 3500 वर्गफीट एरिया में बना उनका यह घर पूरी तरह इको फ्रेंडली है। साथ ही, उनका रहन-सहन भी सस्टेनेबल है।उनके घर में जब आप प्रवेश करेंगे तो मुख्य दरवाजा पत्थरों से बना दिखेगा। उनके घर में किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक घंटी नहीं है। बल्कि सामान्य घंटियों को ही उन्होंने इस तरह से लगाया है कि आप बाहर वाली घंटी बजाते हैं, तो अंदर वाली घंटियां भी बजती हैं।

घर के निर्माण में उनकी अपनी जमीन से निकली मिट्टी का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। अब से 13-14 साल पहले तक सौर ऊर्जा ज्यादा चलन में नहीं थी। इसलिए सेटअप का खर्च ज्यादा पड़ा था। फिर भी चोक्कलिंगम ने तय किया कि वह ऑफ-ग्रिड ही रहेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं वह जानते थे कि भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा की मांग होगी।

चोक्कलिंगम के घर की छत इस तरह से बनी है कि बारिश के समय छत पर गिरने वाला सभी पानी आंगन में आए। आंगन में आने वाला बारिश का पानी एक पाइप की मदद से अंडरग्राउंड बने 20 हजार लीटर के टैंक में जाता है। टैंक के भरने के बाद, बाकी बारिश का पानी उनके घर के बगीचे में बने कुंए में चला जाता है।

चोक्कलिंगम की पूरी कहानी पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

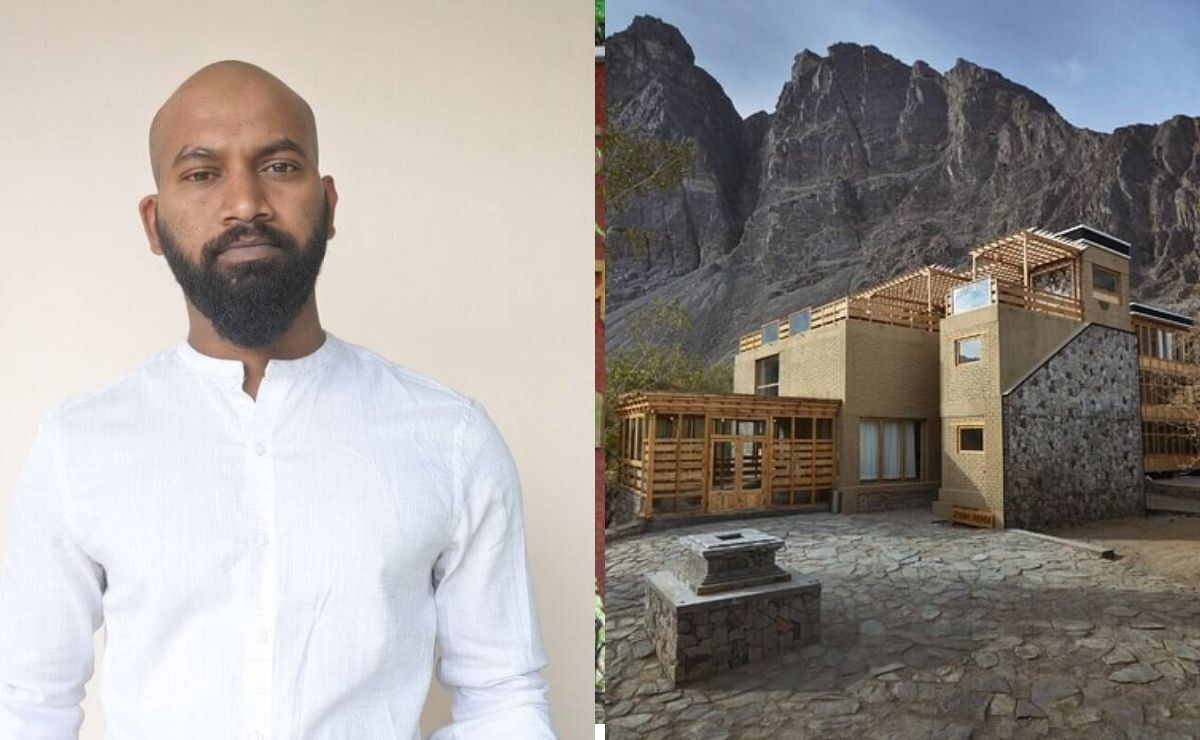

10. संदीप बोगाधी, आंध्र प्रदेश

वैसे तो संदीप बोगाधी आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के रहने वाले हैं लेकिन, लद्दाख (Ladakh Architect) में सतत वास्तुकला को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने “अर्थलिंग लद्दाख” की शुरुआत की। लेह से 30 किमी दूर, नीमू गाँव में उन्होंने अपने प्रोफेसर के साथ मिलकर एक 100 साल पुराने जर्जर भवन को बुटीक होटल का रूप दिया था।

इस परियोजना को उन्होंने मिट्टी, पत्थर और लकड़ी जैसे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से अंजाम दिया। लद्दाख में परंपरागत रूप से, घरों को मिट्टी, पत्थर और लकड़ी जैसे संसाधनों से ही बनाया जाता था। लेकिन, धीरे-धीरे यहाँ सीमेंट का चलन बढ़ने लगा, खासकर लेह में।

संदीप पूरी कोशिश करते हैं कि घर बनाने के लिए एक भी पेड़ न काटने पढ़ें, लेकिन अगर कभी उन्हें ऐसा करना पढ़ता है, तो इसके बदले उसी प्रजाति के दस पेड़ों को लगा देते हैं।

संदीप बोगाधी की पूरी कहानी पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ेंः Best Of 2021: ये 10 इनोवेटर्स रहे टॉप पर, जिनके आविष्कार किए गए सबसे ज्यादा पसंद

यदि आपको The Better India – Hindi की कहानियां पसंद आती हैं या आप अपने किसी अनुभव को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें hindi@thebetterindia.com पर लिखें या Facebook, Twitter या Instagram पर संपर्क करें।

We at The Better India want to showcase everything that is working in this country. By using the power of constructive journalism, we want to change India – one story at a time. If you read us, like us and want this positive movement to grow, then do consider supporting us via the following buttons: