मैं हर दिन अलग-अलग लोगों से बात करती हूँ और उनकी कहानियां लिखती हूँ। बहुत-से लोग जो अपनी नौकरियां छोड़कर किसान बने हैं, वह कहते हैं कि अगर उन्हें स्कूल में कृषि पढ़ने का मौका मिलता तो शायद बहुत पहले ही उनकी किसानी शुरू हो चुकी होती। इन सबकी कहानियां लिखते समय, अक्सर मैं खुद के जीवन की भी समीक्षा करती हूँ तो लगता है कि वाकई अगर हमारे स्कूल या समाज में कुछ चीजें अलग ढंग से होती तो हमारा जीवन बहुत अलग हो सकता था।

कल जब मैं सचिन देसाई से बात कर रही थी तो इन सब लोगों की बातें मेरे मन में चल रही थी, क्योंकि सचिन अपनी सोच और प्रयासों से कमी को भरने की कोशिश में जुटे हैं। बिना किसी फॉर्मल स्कूल के, वह बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर उम्र के लोगों को ज़िंदगी के गुर और गुण, दोनों सिखा रहे हैं और साथ में खुद भी सीख रहे हैं।

महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में धामापुर गाँव में रहने वाले सचिन देसाई एक अनोखा ज्ञान केंद्र चला रहे हैं- यूनिवर्सिटी ऑफ़ लाइफ। ‘स्कूल विदआउट वॉल्स’ के सिद्धांत के साथ शुरू हुआ उनका केंद्र पिछले 13 सालों से लोगों को ज़मीनी स्तर के गुर और प्रकृति के साथ समन्वय में जीना सिखा रहा है। बहुत से लोगों को यह वोकेशनल सेंटर जैसा भी लगता है, जहां स्किल ट्रेनिंग होती है। लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है क्योंकि यहाँ कोई फॉर्मल स्कूल नहीं है और न ही कोई सीमित कोर्स और सिलेबस। यहाँ शिक्षक बनने के लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं बल्कि कोई अनपढ़ इंसान जो रोज़मर्रा का कोई हुनर जानता है, वह भी यहाँ पढ़ा सकता है।

कैसे हुई शुरूआत:

मुंबई में पले-बढ़े सचिन देसाई ने अपनी पढ़ाई पूरी की और होटल इंडस्ट्री में नौकरी करने लगे। फिर एक दोस्त के साथ मिलकर अपना खुद का उद्यम शुरू किया। उन्होंने एक कंप्यूटर लर्निंग कंपनी शुरू की और इसके ज़रिए उन्हें मध्य-प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में काम करने का मौका मिला। अपने स्कूल में बैक-बेंचर रहे सचिन को हमेशा से ही शिक्षा व्यवस्था में काफी समस्याएं नज़र आती थी। ज़मीनी स्तर पर काम के दौरान उन्होंने इन कमियों को और करीब से देखा।

वह और उनकी पत्नी, अक्सर इस बारे में चर्चा करते थे लेकिन तब तक वह यह चर्चा तक ही सीमित था। फिर उनकी बेटी का जन्म हुआ तो उन्हें चिंता होने लगी कि क्या इसे भी इसी सिस्टम में पढ़ाना है। ऐसे में, बाकी सभी युवाओं की तरह, वह भी बाहर किसी बड़े देश में जाकर बसने का सोचने लगे। उन्होंने द बेटर इंडिया को बताया, “मेरे दादाजी ने मुझे सलाह दी कि मैं एक बार ‘विज्ञान आश्रम’ के संस्थापक डॉ. श्रीनाथ कालबाग से जाकर मिलूं। उनके कई बार कहने पर मैं उनसे मिलने गया। विज्ञान आश्रम जिस गाँव में है वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। यह ऐसा गाँव है जहां पानी भी नहीं है।”

सचिन के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि कोई मुंबई में अपना अच्छा-ख़ासा घर और सुविधा भरी ज़िंदगी छोड़कर ऐसे गाँव में क्यों रहेगा? अगर कहीं रहना ही था तो कम से कम यह तो देखते कि वहां मूलभूत सुविधाएं हों। उन्होंने अपने मन की यह बात, डॉ. कालबाग की पत्नी मीरा कालबाग से कही। और उन्हें जवाब मिला, “ये समस्याएं हमारे लिए सोने की खदान की तरह हैं। क्योंकि अगर हमें दिक्कतें ही नहीं होंगी तो हम उनका हल कैसे करेंगे? जीवन का सही अर्थ परेशानी का हल ढूंढने में है न कि उनसे भागने में।”

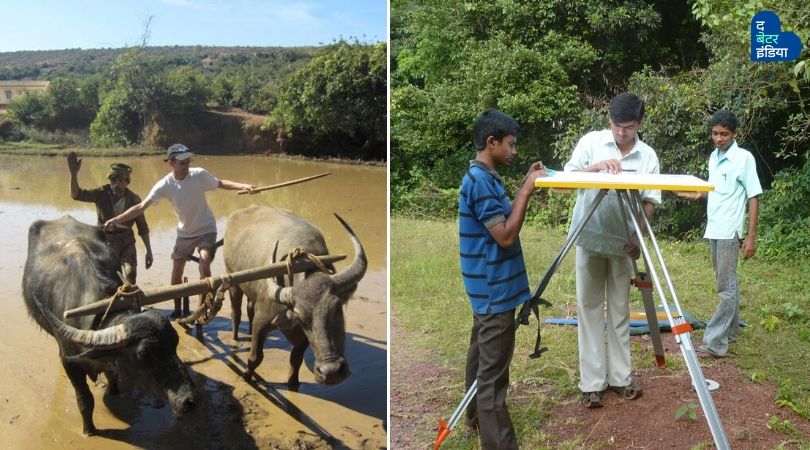

उसी दिन सचिन ने अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने का ठान लिया और अपनी पत्नी व तीन साल की बेटी, मृणालिनी के साथ अपने पैतृक गाँव, धामापुर पहुँच गए। साल 2007 में उन्होंने मात्र 4 बच्चों के साथ अपनी संस्था की नींव रखी। अपनी पहल करने से पहले उन्होंने ‘स्कूल विद आउट वॉल्स’ के कॉन्सेप्ट पर काफी कुछ पढ़ा और समझा। शुरूआत के एक साल, उन्होंने इन बच्चों के साथ काम किया। उनके प्रयास में उन्होंने गाँव के लोगों को जोड़ा जैसे लकड़ी का काम गाँव के पुराने बढ़ई से सीखा जाता है। खेती की कक्षाएं गाँव के किसान लेते हैं और कुम्हार बच्चों को मिट्टी की कला सिखाता है।

“ये बच्चे दसवीं पास थे और हमने एक साल तक समुदाय के लोगों के बहुत अलग-अलग स्किल सीखीं। लेकिन फिर हमें अहसास हुआ कि सिखने के साथ-साथ हमें इन बच्चों को इन स्किल्स के लिए सर्टिफिकेशन भी देना होगा। क्योंकि बाकी दुनिया हमरी सोच के हिसाब से नहीं चल रही और वहां इन्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में, हमने इन बच्चों को नेशनल ओपन स्कूल के ‘डिप्लोमा इन बेसिक रूरल टेक्नोलॉजीज’ से जोड़ा। इस कोर्स को डॉ. कालबाग ने ही डिजाईन किया है। एक साल में एक बार विज्ञान आश्रम में बच्चों की परीक्षा होती है और हमारे सभी बच्चे इसमें पास हुए,” उन्होंने बताया।

लेकिन धीरे-धीरे उन्हें कुछ असफलताएं भी मिलने लगी। उनसे सीखकर बच्चे शहरों की तरफ भागने लगे और कहीं न कहीं फिर उसी होड़ में शामिल हो गए, जहां से सचिन निकलकर आए थे। वह कहते हैं कि बाकी लोगों को शायद यह सफलता लगती कि उनके बच्चे बाहर अपना नाम बना रहे हैं। लेकिन उन्हें असफलता लगी क्योंकि वे सिस्टम को बदलने की बजाय उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। ऐसे में, उन्होंने ठाना कि स्किल के साथ-साथ उन्हें उनके ज्ञान पर भी काम करना होगा। सिर्फ गुर नहीं बल्कि उन्हें सस्टेनेबल ज़िंदगी को जीने का तरीका सिखाना होगा। यहाँ से उनका ‘स्कूल विद आउट वॉल्स’ सिद्धांत ‘यूनिवर्सिटी ऑफ़ लाइफ’ में बदल गया।

क्या और कैसे करते हैं काम:

उनकी शुरुआत भले ही 4 बच्चों के साथ हुई हो, लेकिन अब तक उनके यहाँ से न जाने कितने ही बच्चे सीखकर निकल चुके हैं। सचिन कहते हैं कि उन्होंने कभी भी उनके यहाँ सीखने आने वाले लोगों की संख्या नहीं गिनी। उनके पास कोई गिनती नहीं है कि कितने अपने देश से और कितने विदेशों से लोग आकर उनके पास रहकर, सीखकर गए हैं। 1 हफ्ते से लेकर 2 साल तक उनके पास रहने वाले लोगों की कभी कम नहीं हुई।

अब सवाल यह है कि आखिर वह क्या सिखाते हैं और क्या सीखते हैं? सचिन बताते हैं कि वह पढ़ाई को असल ज़िंदगी की समस्याओं से जोड़ते हैं। उनका तरीका समस्यायों का हल ढूंढने का है। जिन भी चीजों की ज़रूरत हमें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है, उन्हें हम खुद जुटाएं। उनके यहाँ रहकर छात्र, 12 क्राफ्ट्स जैसे लकड़ी का काम, पारंपरिक आर्किटेक्चर, खेती, फ़ूड प्रोसेसिंग, पोषण आदि से लेकर प्रकृति, वनस्पति, जल-स्त्रोतों को सहेजने की कला, ऐतिहासिक जगहों को संवारने का हुनर आदि सीखते हैं। यह सब सिखाने के लिए वह किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के शिक्षकों को नहीं बुलाते बल्कि गांवों में रहने वाले स्थानीय कारीगर और हुनरमंद व्यक्ति ही उनके गुरु होते हैं।

सचिन ने बहुत से उदाहरण दिए जैसे उन्होंने बताया, “समुंद्र से जो सीप मिलती हैं, उनकी शैल का चूना खाने के साथ-साथ आर्किटेक्चर में भी इस्तेमाल होता है। मालवन में शिवाजी महाराज का किला बनाने में इस चुने का उपयोग हुआ था। लेकिन आज शायद ही इस चुने को बनाने की तकनीक किसी को आती है। शायद कोंकण इलाके के अलावा आपको कहीं और इसके बारे में सुनने को भी न मिले। लेकिन हमारे बच्चे इस चुने की तकनीक को बनाना जानते हैं। कैसे? यह दिलचस्प कहानी है।”

वह आगे कहते हैं कि एक बार उनका एक बैच स्थानीय हाट में घुमने गया था। वहां बच्चों ने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति यह चुना बेच रहे हैं तो उन्होंने तुरंत उनसे पूछा कि क्या है ये? जब पता चला कि चुना है शैल का और इमारतें बनाने में उपयोग होता है तो बच्चों ने तुरंत पूछा, ‘आप हमें बनाना सिखाएंगे?’ पहले तो वह बुजुर्ग व्यक्ति हैरान हो गए और फिर खुश हुए कि किसी ने उनसे इसे सीखने की चाह की है। बस फिर क्या था, दूसरे ही दिन बच्चे पहुँच गए चाचा के गाँव और उनके घर में उनसे पहले इसकी भट्ठी बनाना और फिर उसमें चूना बनाना सीखा। आज बहुत से आर्किटेक्चर कॉलेज के छात्र-छात्राएं उनके यहाँ इसी तरह की गुम होती जा रहीं तकनीकें सिखने आते हैं।

इसके अलावा, उनके छात्र समुदाय के साथ मिलकर भी बहुत -से इनोवेशन कर रहे हैं। जैसे खाद, बायोमास कुकर, सोलर डीहाइड्रेटर, सोलर लाइट, किचन बायोगैस यूनिट, फेर्रोसीमेंट, प्राकृतिक खाद्य पदार्थ जैसे करवंद का अचार और जैम आदि बना रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए उन्होंने जॉइन लायबिलिटी ग्रुप शुरू किया है। यह इन्क्यूबेशन की तरह काम करता है और इन तकनीक व प्रोडक्ट्स को बाजारों तक पहुँचा रहा है।

साथ ही, उन्होंने विज्ञान आश्रम के साथ मिलकर सिंधुदुर्ग के 10 स्कूलों में ‘विलेज पॉलिटेक्निक’ कोर्स शुरू किया है। इसमें स्कूल के बच्चे अपने अकादमिक विषयों के साथ-साथ गाँव के कारीगरों से स्किल भी सीखते हैं। जैसे बढ़ई उन्हें कुर्सी बनाने के गुर सिखाएगा और उसी के साथ उनके गणित के शिक्षक उन्हें उसकी लागत आदि समझायेंगे।

सस्टेनेबल है जीवन:

सचिन ने अपने पुश्तैनी घर को लर्निंग सेंटर में बदला है। यहाँ पर उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से सस्टेनेबल है, जहां वे बायोगैस और सोलर ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा, वर्षाजल संचयन भी होता है। यहाँ रहने वाले सभी छात्रों के लिए यह उनके जीने का तरीका है। सभी एक परिवार की तरह रहते हैं और सभी काम, सभी की ज़िम्मेदारी होता है। कोई किचन की ज़िम्मेदारी उठाता है तो कोई अन्य कामों की।

सबसे दिलचस्प बात है कि उनका सेंटर ‘गिफ्ट कल्चर’ पर चलता है। मतलब कि उनके यहाँ सीखने आने वाले जिस भी तरह से चाहें योगदान दे सकते हैं। वह कभी कोई फीस नहीं लेते अगर कोई सिर्फ काम आदि करते हुए ही योगदान दे सकता है तब भी कोई परेशानी नहीं।

इसके अलावा, अब उनके पास बहुत से शिक्षण संस्थानों से खास वर्कशॉप के लिए बच्चे आते हैं। इन वर्कशॉप की अवधि के हिसाब से वे फीस तय करते हैं क्योंकि ये खास तौर पर उन छात्रों के लिए करवाई जाती हैं। बाकी, कोई भी उनके यहाँ जाकर रह सकता है और सीख सकता है।

कैसे जा सकते हैं ‘यूनिवर्सिटी ऑफ़ लाइफ’:

इस बारे में सचिन बताते हैं कि अगर कोई भी उनके यहाँ आना चाहता है तो उन्हें ईमेल कर सकते हैं। उन्हें अपने बारे में बताएं और वह आपको बताएंगे कि आप कब आ सकते हैं। उनके यहाँ आप 1 हफ्ते से लेकर एक साल तक इंटर्नशिप कर सकते हैं। जिसके दौरान आपको सीखने के साथ सिखाने का मौका भी मिलेगा।

भारतीयों के अलावा, उनके यहाँ अब तक 60-70 विदेशी भी आकर रह चुके हैं। इनमें से कई अभी भी उनसे लगातार जुड़े हुए हैं और अपने देशों में इस सिद्धांत पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं।

सबसे ख़ास बात यह है कि उनकी अपनी बेटी ने कभी फॉर्मल स्कूलिंग नहीं की। 16 साल की मृणालिनी आज खेती, पर्यावरण, हेरिटेज के साथ-साथ रसोई, प्राकृतिक डाईंग, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर की स्किल्स में दक्ष है। साथ ही, उसे क्लासिकल संगीत में काफी रूचि है और अभी तक, वह तबला वादन में प्रवेशिका पूर्णा प्राप्त कर चुकी है मतलब कि ओ-लेवल की परीक्षा पास कर चुकी है।

सचिन सिर्फ यही कहते हैं कि शिक्षा को ग्लोबल लेवल पर लेकर जाने से पहले ज़रूरत है लोकल लेवल पर समझने की। तभी हम अपने जीवन का सही अर्थ समझ सकते हैं!

यह भी पढ़ें: बेटी की बीमारी ने बदली सोच, फैशन इंडस्ट्री में सुनहरा करियर छोड़, गाँव में करने लगे प्राकृतिक खेती!

सचिन देसाई को 163dhamapur@gmail.com पर ईमेल लिखें या फिर 9405632848 पर कॉल करें!

यदि आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली है, या आप अपने किसी अनुभव को हमारे साथ साझा करना चाहते हो, तो हमें hindi@thebetterindia.com पर लिखें, या Facebook और Twitter पर संपर्क करें। आप हमें किसी भी प्रेरणात्मक ख़बर का वीडियो 7337854222 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।

We at The Better India want to showcase everything that is working in this country. By using the power of constructive journalism, we want to change India – one story at a time. If you read us, like us and want this positive movement to grow, then do consider supporting us via the following buttons: