एक मध्यम वर्गीय तेलगु परिवार में जन्मी ए ललिता की शादी तब कर दी गई थीं जब वह मात्र 15 वर्ष की थीं। 18 साल की आयु में ये एक बच्ची की माँ बनीं और दुर्भाग्यवश इसी के चार महीने बाद ही उनके पति का निधन हो गया। 4 माह की श्यामला अब पूरी तरह से अपनी विधवा माँ की ज़िम्मेदारी थी।

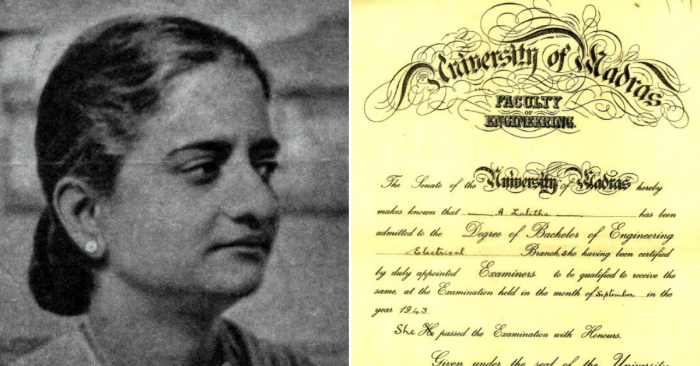

हालांकि मद्रास में तब सती प्रथा का चलन नहीं था फिर भी एक विधवा को समाज से अलग, एक निर्वासित व कठिन जीवन जीना पड़ता था। प्रगतिशील विचारों व दृढ़ निश्चय वाली ललिता ने वैसे समय में समाज के दबाव में न आकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की ठानी और इंजीनियरिंग करने का फैसला किया। यहीं से शुरू हुआ उनका वह सफर जिसने उन्हें भारत की पहली महिला इंजीनियर बना दिया।

27 अगस्त 1919 में जन्मी ललिता अपने माता-पिता की पांचवी संतान थीं। सात बच्चों के इस परिवार में एक ओर जहां लड़कों को इंजीनियर बनने की शिक्षा दी गई, वहीं दूसरी ओर लड़कियों को बुनियादी शिक्षा तक ही सीमित रखा गया।

ललिता के पिता ने ललिता को भी 10वीं तक ही पढ़ाई कराई ताकि उनकी पढ़ाई उनके वैवाहिक जीवन के आड़े न आए।

एक माँ का संकल्प जो इतिहास बन गया

ललिता की बेटी श्यामला चेनुलु अमेरिका में रहती हैं और आज भी उनके दिमाग में वो यादें ताजा हैं जिसमें उनकी माँ ने अपने आगे आई हर एक चुनौती का सामना हौसले से किया।

श्यामला बताती हैं, “जब मेरे पिता का निधन हुआ, उसके बाद मेरी माँ को वो सब सहना पड़ा जो उन्हें नहीं सहना चाहिए था। उनकी सास ने अपना 16वां बच्चा खोया था और इसका गुस्सा वे इस कम उम्र की विधवा पर निकालती थीं। परिस्थिति से जूझने का यह एक तरीका था और मैं आज समझ सकती हूँ कि उन पर क्या बीत रही थीं। हालांकि मेरी माँ ने सामाजिक दबावों के आगे न झुकने की ठानी। वह आगे पढ़ना और एक अच्छी नौकरी पाना चाहती थीं।”

उन दिनों चिकित्सा की पढ़ाई औरतों के बीच प्रचलित थी। पर इस प्रोफेशन में आपको 24 घंटे उपलब्ध रहने की आवश्यकता पड़ती है और ललिता ऐसी नौकरी में नहीं जाना चाहती थीं जिसमें उन्हे अपनी बेटी को बीच रात में छोड़ कर निकलना पड़े। उन्हें 9 से 5 बजे वाली नौकरी ही चाहिए थी जिससे वे अपना बाकी का समय अपनी छोटी बच्ची के साथ बिता पाए।

अपने पिता और भाइयों की तरह ललिता ने भी इंजीनियर बनने का फैसला किया। ललिता के पिता पप्पू सुब्बा राव, मद्रास विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गिंडी (CEG) में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे। उन्होने वहाँ के प्रधानाचार्य केसी चाको, पब्लिक इन्सट्रक्शन के निदेशक आरएम स्ताथम से बात की।

दोनों ने इस कॉलेज में एक महिला को दाखिला देने का समर्थन किया। यह CEG के इतिहास में पहली बार होने वाला था।

श्यामला बताती हैं, “लोगों की सोच के विरुद्ध, कॉलेज के विद्यार्थी का रवैया बहुत सहयोगपूर्ण था। सैकड़ों लड़कों के बीच वह अकेली लड़की थीं पर उन्हें कभी किसी ने असहज नहीं होने दिया। वहाँ अधिकारियों ने उनके लिए एक अलग हॉस्टल का प्रबंध भी किया। जब वह कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थीं तब मैं अपने अंकल के पास रहती थी और वो सप्ताह के अंत में मुझसे मिलने आया करती थीं।”

1940 में अपनी पढ़ाई शुरू करने के कुछ महीनों बाद ही ललिता ने शिकायत की कि उनके हॉस्टल में उन्हें अकेला महसूस होता है, हालांकि कॉलेज में उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। ऐसे में उनके पिता ने अन्य महिलाओं को इंजीनियरिंग करने के लिए प्रेरित करने और CEG में महिलाओं के दाखिले का प्रचार करने का काम किया। जल्द ही लीलम्मा जॉर्ज और पीके थ्रेसिया ने सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स में दाखिला लिया।

वैसे तो दोनों ललिता से एक वर्ष जूनियर थीं पर फिर भी ये तीनों एक साथ ग्रेजुएट हुए। दरअसल, 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था और उस कारण इस विश्वविद्यालय ने इंजीनियरिंग कोर्स को कुछ महीनों पहले पूरा करने का निश्चय किया था।

भारत की पहली महिला इंजीनियर बनने के बाद का सफर

CEG से स्नातक होने के बाद, कुछ समय के लिए, ललिता ने शिमला में सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही चेन्नई में अपने पिता के साथ भी काम किया।

ललिता, थ्रेसिया और लीलम्मा के स्नातक होने पर इनके लिए CEG को अपने पहले से छ्पे हुए प्रमाणपत्रों में ‘HE’ को हटा कर ‘SHE’ लिखना पड़ा था।

उनके पिता राव ने जेलेकट्रोमोनियम ( एक विद्युत संगीत वाद्ययंत्र) और इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लेम प्रोड्यूसर व धुआँ रहित चूल्हे का आविष्कार किया। ललिता इस काम के दौरान अपने पिता के साथ थीं। लेकिन अपने पिता के वर्कशॉप में 9 माह काम करने के बाद ही ललिता आगे बढ़ने के अन्य रास्ते तलाशने लगी और जल्द ही कोलकाता के एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में काम करने लगी।

“मेरी आंटी कोलकाता में रहती थी जिनका बेटा मेरी उम्र का था। उनसे हमारे काफ़ी नजदीकी रिश्ते थे इसलिए माँ काम पर जाते समय मुझे उनके पास छोड़ जाती थी। मैं इसी तरह बड़ी हुई। हालांकि, आज मैं समझ पा रही हूँ कि मेरी माँ भारत में महिला शिक्षा के इतिहास में और साथ ही इंजीनियरिंग के इतिहास में भी कितनी महत्वपूर्ण हैं। उस समय, मैं बस इतना जानती थी कि मेरी माँ एक इंजीनियर हैं,” श्यामला ने कहा।

आगे के वर्षों में ललिता के उपलब्धियों की सराहना अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी की गई।

उदाहरण स्वरूप, 1964 में न्यूयॉर्क में आयोजित पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमन इंजीनियर एंड साइंटिस्ट (ICWES) में उनको आमंत्रित किया गया।

इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान श्यामला को अपने माँ के प्रोफेशन का महत्व पहली बार पता चला।

श्यामला कहती हैं, “उनके जीवन से मैंने कुछ सीखा है तो लोगों के प्रति उनका असीम धैर्य और बोलने के बजाय कर दिखाने का उनका गुण। उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की और न मुझे मेरे जीवन में एक पिता की कमी महसूस होने दी। उनका मानना था कि लोग हमारे जीवन में किसी उद्देश्य के लिए आते हैं और जब वह पूरा हो जाता है, तो वह चले जाते हैं। मैंने उनसे कभी नहीं पूछा कि उन्होंने दूसरी शादी क्यों नहीं की। जब मेरे पति ने पूछा था, तब उन्होंने उत्तर में कहा था, “क्या एक वृद्ध की दोबारा देखभाल करने के लिए ? नहीं, शुक्रिया!”

अपने पूरे करियर में ललिता ने दो बातों का हमेशा ख्याल रखा – पहला, उनकी बेटी का पालन पोषण प्यार भरे माहौल में हो और दूसरा, एक पुरुष प्रधान समाज में उनका औरत होना किसी भी प्रकार की रुकावट न बने। न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा भी था, “अगर मैं 150 साल पहले पैदा हुई होती तो मुझे मेरे पति के साथ चिता की आग में जला दिया गया होता।”

भारत की महिलाओं के लिए यह सौभाग्य की बात है कि उन्होंने एक ऐसा कदम बढ़ाने की हिम्मत दिखाई जिससे आगे अन्य महिलाओं के लिए इंजीनियर बनने के रास्ते खुल गए। मात्र 60 वर्ष की आयु में ललिता ने इस दुनिया से विदा ले ली पर अपने पीछे एक ऐसी प्रेरणा छोड़ गयीं जो आगे की पीढ़ी के लिए अनमोल है।

संपादन – मानबी कटोच

मूल लेख – तनवी पटेल

यदि आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली है, या आप अपने किसी अनुभव को हमारे साथ साझा करना चाहते हो, तो हमें hindi@thebetterindia.com पर लिखें, या Facebook और Twitter पर संपर्क करें। आप हमें किसी भी प्रेरणात्मक ख़बर का वीडियो 7337854222 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।

We at The Better India want to showcase everything that is working in this country. By using the power of constructive journalism, we want to change India – one story at a time. If you read us, like us and want this positive movement to grow, then do consider supporting us via the following buttons: