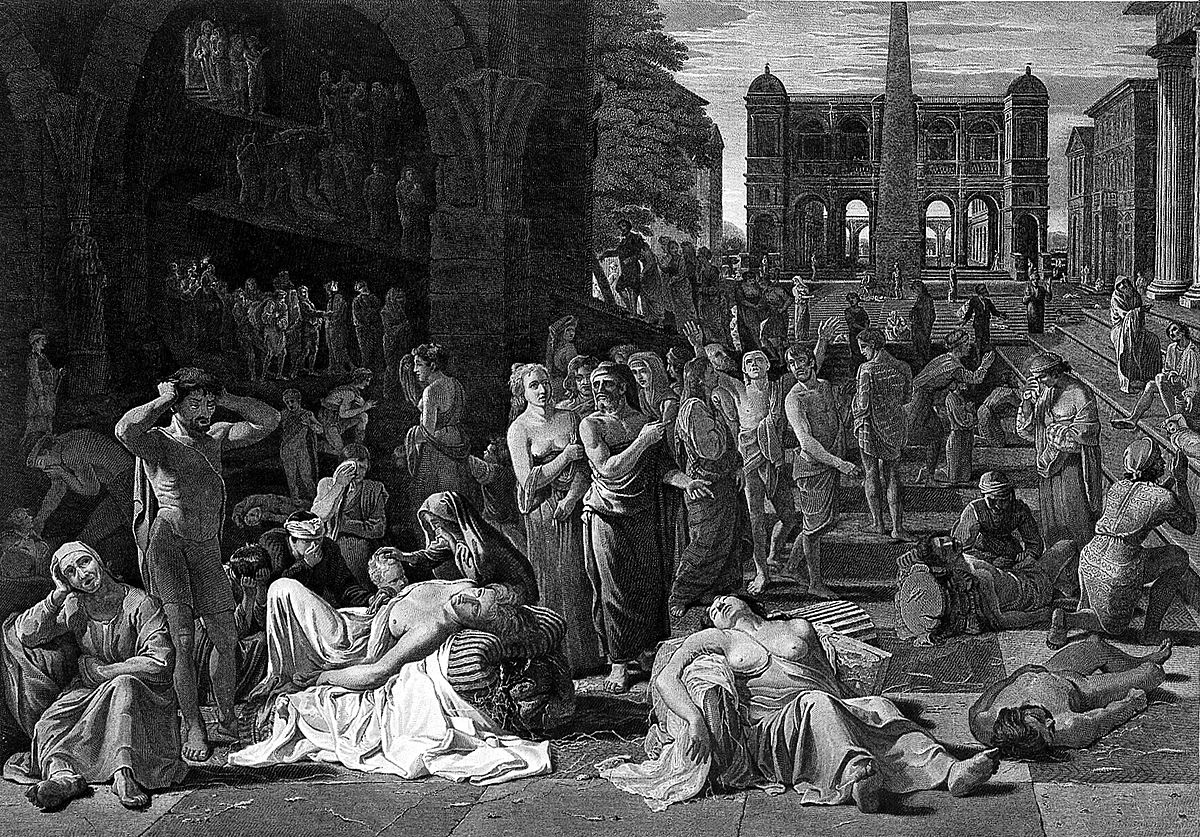

एथेंस में 426-27 ईपू में प्लेग की महामारी फैली थी और ग्रीक इतिहासकार थ्यूसीदाइदिस जब एथेंस-स्पार्टा के बीच 30 साल चले युद्ध का ब्योरा ‘पेलोपोनेशियाई युद्ध का इतिहास’ में दर्ज कर रहे थे तो इस इतिहासनामे में महामारी का वर्णन करने से खुद को रोक नहीं पाए थे। वह खुद इस रोग की चपेट में आए थे, लेकिन बच गए थे। इस प्लेग ने करीब 1 लाख एथेंसवासियों की बलि ली थी, जो शहर की करीब एक-तिहाई आबादी थी। थ्यूसीदाइदिस लिखते हैं कि कैसे एक तरफ इन दोनों शहरों के बीच प्रभुत्व की लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचने ही वाली थी कि शहर प्लेग की चपेट में आ गया।

यहां यह जानना दिलचस्प है कि दक्षिणपूर्वी यूरोप में बसे एथेंस शहर में प्लेग कैसे दाखिल हुआ था। यह महामारी अफ्रीका (इथियोपिया से होते हुए मिस्र और लिबिया के रास्ते) सबसे पहले 426-427 ईपू में सर्दी के मौसम में दबे पांव शहर में घुसी थी, फिर 429 और 430 ईपू में इस महामारी की दूसरी और तीसरी लहर ने भी कम तबाही नहीं मचायी। कहते हैं पेलोपोनेशियाई युद्ध में एथेंस की हार का सबब यही प्लेग थी जिसने उसकी सेना में सेंध लगाकर उसे कमज़ोर कर दिया था। महामारी ने मौत का जो तांडव मचाया उससे बड़े पैमाने पर सामाजिक उथल-पुथल मच गई थी।

थ्यूसीदाइदिस ने लिखा था- ”लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ानी शुरु कर दी थी, वे आनन-फानन पैसा उड़ा रहे थे, वर्तमान और भविष्य की परवाह किसी को नहीं रह गई थी और इसके लिए उनके पास तर्क थे कि सजा-ए-मौत का फरमान तो वैसे ही महामारी उन्हें सुना चुकी है।”

एथेंस की हार और भारी तबाही के अलावा उसके नायक पेरीक्लीज़ तक को निगलकर ले जाने वाली इस महामारी के कारणों पर आज तक अटकलें जारी हैं। कुछ इसे खसरा बताते हैं तो कई अध्ययन इसके टायफायड या ब्यूबॉनिक प्लेग होने का अनुमान जताते हैं।

फोटो साभार

कुछ साल पहले एथेंस के प्राचीन केरामाइकोस कब्रिस्तान के नज़दीक एक सबवे स्टेशन की खुदाई में करीब ढाई हजार साल पुरानी अनेक कब्रें मिली, इनमें करीब ढाई सौ कंकाल थे। ये कंकाल कब्रों में अलग-अलग न होकर हड़बड़ी में दबाए शवों की ओर इशारा करते थे। थ्यूसीदाइदिस के ब्योरे से इन कब्रों का मिलान करने पर शोधकर्ताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि ये एथेंस की महामारी के शिकार लोगों की कब्रें थीं।

पिछले दिनों न्यूयार्क, इटली और ईरान में सामूहिक कब्रों की खुदाई की खबरों ने पूरी दुनिया को विचलित कर दिया था। कोरोनावायरस महामारी से होने वाली मौतों के बढ़ते आंकड़ों ने कब्रिस्तान कम पड़ने जैसी आशंकाएं पैदा कर दी हैं। दुनिया एक बार फिर महामारियों के आतंक के साए में जीने को अभिशप्त है और रह-रहकर हालातों की तुलना उन पिछली महामारियों से करने से खुद को रोक नहीं पा रही है जिनकी वजह से शवों का सामूहिक दफन हकीकत बना था।

पढ़े – वैश्विक महामारी पार्ट 1: मानव सभ्यता के इतिहास की पहली इंफ्लुएंज़ा महामारी!

महामारी का वैश्विक महामारी में बदलना (एपिडमिक बनाम पैंडेमिक)

महामारियां क्यों स्थानीय न रहकर पूरी दुनिया में फैल जाती हैं (और तब पैंडेमिक कहलाती हैं), इसकी बड़ी वजह समुद्री यात्राएं थीं। सदियों से समुद्री नाविकों के संग बंदरगाहों के चोर रास्ते पैर पसारती आयी हैं महामारियां। एथेंस में भी महामारी ने जिस पिराइस बंदरगाह से शहर में सेंधमारी की थी, यहीं से होकर शहर के लिए खानपीन की सामग्री और बाकी चीज़ों का कारोबार होता था।

आधुनिक दौर में हवाई मार्गों से होने वाले आवागमन ने इनके प्रसार की रफ्तार अविश्वसनीय ढंग से बढ़ा दी है। इसे कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि आज अमरीका के सैन फ्रांसिस्को में उत्पात मचाने वाला वायरस हवाई जहाज़ के रास्ते 17-18 घंटों में दुनिया के दूरदराज के किसी भी भाग में पहुंच सकता है। वुहान में पनपे कोरोनावायरस की विश्वयात्रा के पीछे इन यात्राओं का ही हाथ है। दिसंबर में जब चीन के इस प्रांत में कोरोना का प्रकोप हुआ तो उसके बाद भी वायरस संक्रमित चीनी यात्री, कारोबारी, छात्र, आदि बेरोकटोक दुनिया के अन्य देशों में आते-जाते रहे थे। आज दुनियाभर के छोटे से छोटे नगर-कस्बे किस हद तक आपस में जुड़े हैं, और उनमें आबादी का घनत्व कितना ज्यादा है, इस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैसे देखते ही देखते कुछ महीनों के अंदर चीन से इटली, स्पेन, जर्मनी के बाद भारत, अमरीका, इंडोनेशिया, मलेशिया समेत दुनिया के 213 देशों एवं प्रांतों में संक्रमण फैल चुका है।

स्पेनिश फ्लू का वर्ल्ड टूर

आज से 102 साल पहले दुनियाभर में कहर बरपा करने वाला ‘स्पेनिश फ्लू’ पहले महायुद्ध से लौट रहे संक्रमित सैनिकों के संग हिंदुस्तान की धरती पर पहुंचा था। ये सैनिक पानी के जहाज़ों से बंबई के बंदरगाह पर उतरे थे। जून 1918 के आखिरी दिनों में भारत में फ्लू की पहली लहर ने बंबई में बड़े पैमाने पर तबाही मचायी और यहां से यह उत्तर तथा दक्षिण भारत और वहां से आगे श्रीलंका में भी पैर पसार चुका था। इन संक्रमित सैनिकों के साथ फ्लू अगले कुछ महीनों में मेरठ, दिल्ली के बाद अंबाला, लाहौर, अमृतसर समेत शिमला छावनी तक फैल चुका था। हरियाणा के देहातों में आज भी बुजुर्ग ‘कात्तक आळी’ के खौफ को याद करते हुए बताते हैं कि कार्तिक के महीने में फैलने की वजह से इस रहस्यमय बीमारी को यह नाम मिला था।

द रिपोर्ट ऑफ द सैनिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पंजाब, 1918 के मुताबिक ‘तत्कालीन संयुक्त पंजाब में (जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और पाकिस्तानी पंजाब शामिल था) स्पेनिश फ्लू ने 9,62,937 लोगों की बलि ली थी। इंफ्लुएंज़ा की वजह से ज्यादातर मौतें 30 से 40 साल की आयुवर्ग में हुई थी और ज्यादातर मौतें प्रांत में मध्य अक्टूबर से अगले तीन महीने की अवधि में हुईं।’

कुछ ही दिनों में देखते ही देखते, एक शहर से दूसरे शहर और फिर देशों की सीमाओं को लांघती-टापती हुई इस महामारी के असर से कोई भी महाद्वीप अछूता नहीं रहा था। यहां तक कि प्रशांत महासागर पर तैरते जहाज़ों से यह न्यूज़ीलैंड और नज़दीकी द्वीप समोआ तक भी पहुंची और खूब आतंक फैलाया। सामोआ की तो करीब 22 फीसदी आबादी इंफ्लुएंज़ा ने निगल ली और लोगों को अपने मृत प्रियजनों के अंतिम-संस्कार करने की मोहलत भी नहीं मिली थी। शवों को चटाइयों में लपेटकर, ट्रकों में लादकर एक साथ दफनाया जाने लगा।

मार्च-अप्रैल में जो बीमारी हौले-हौले फैलनी शुरु हुई वह जुलाई के पहले पखवाड़े में उफान पर थी और महीने के आखिर तक आते-आते यह थम चुकी थी। इसे फ्लू की ‘फर्स्ट वेव’ कहा गया जो बहुत खतरनाक नहीं थी। कुछ महीनों की चुप्पी के बाद अक्टूबर में ‘सेकिंड वेव’ का असर दिखने लगा था जो नवंबर के पहले दो से तीन हफ्तों में सबसे गंभीर रूप धारण करने के बाद दिसंबर के अंत में जाकर धीमी पड़ी। यह दूसरी लहर काफी विस्फोटक साबित हुई थी। दुनिया के कुछ देशों में फरवरी 1919 के शुरु में महामारी की तीसरी लहर ने धावा बोला जो मार्च के आखिर तक जाकर मंद पड़ी।

…और भारत पहुंचा स्पेनिश फ्लू का वायरस

भारत ‘स्पेनिश फ्लू’ का सबसे बड़ा शिकार साबित हुआ था और यहां लगभग डेढ़ से दो करोड़ लोगों (यानी करीब 6% आबादी) को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। पूरी दुनिया में इस महामारी से मरने वालों की गिनती 4 से 5 करोड़ (यानी विश्व की करीब 2% आबादी) के बीच रहने का अनुमान है जबकि अमरीका में इस फ्लू से करीब 50-65 लाख लोगों की जानें गई थी। बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुए, सामाजिक जीवन अस्त-व्यस्त हुआ सो अलग।

सारी दुनिया में इस रोग को पहुंचाया था उन संक्रमित सैनिकों ने जो युद्ध से लौट रहे थे। मगर यह कहां शुरु हुआ था इस पर आज तक बहस जारी है। इतना तय है कि ‘स्पेनिश फ्लू’ दरअसल, स्पेन में नहीं जन्मा था। फ्रांस, ब्रिटेन या चीन अथवा अमरीका तक को इस लिहाज़ से शक के दायरे में रखा जाता है।

हुआ यह कि तमाम देशों के महायुद्ध में उलझे होने की वजह से उनकी प्रेस आज़ाद नहीं थी कि खुलकर तत्कालीन हालातों पर कुछ लिख पाती जबकि स्पेन जंग में शामिल ही नहीं था, लिहाज़ा उसका मीडिया इस बीमारी पर बिंदास लेखन कर रहा था। इस बीच, स्पेनिश सम्राट अल्फोंसो 13वें को भी फ्लू ने अपना शिकार बना लिया और इसके बाद से तो स्पेन के अखबारों में इस संक्रमण पर जमकर रिपोर्टिंग होने लगी। युद्ध के मोर्चे से आने वाली खबरों के लिए स्पेनिश मीडिया पर नज़रें गढ़ाए लोगों को लगा कि स्पेन में यह बीमारी फैली है, और बस इसका नाम ‘स्पेनिश फ्लू’ या ‘स्पेनिश लेडी’ पड़ गया। ‘स्पेनिश लेडी’ नाम अमरीका ने दिया था, यह ठीक ऐसे ही था जैसे इन दिनों राष्ट्रपति ट्रम्प कोरोनावायरस को बार-बार ‘द इन्विज़िबल एनीमी’ लिख रहे हैं।

इन दो महामारियों के दरम्यां चाहे जितने भी बरसों के फासले रहे हों, मगर कितनी ही बातें मिलती-जुलती हैं। जैसा कि पिछले दिनों देखने में आया कि जब-जब लॉकडाउन की घोषणाएं हुईं, उसी के साथ लोगों में हड़कंप मच गया, बाज़ारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में शैल्फ के शैल्फ खाली हो गए। और ऐसा सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं हुआ बल्कि टोक्यो से कैलीफोर्निया तक और दिल्ली-सूरत से यूरोप के कई देशों तक एक सा नज़ारा था। स्पेनिश फ्लू के दौरान भी कुछ-कुछ ऐसा ही हुआ था।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैल्थ की रिपोर्ट में जनता की प्रतिक्रिया पर कुछ यों टिप्पणी की गई है- ”मिनियापोलिस में जब सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के आने-जाने पर रोक लगाने की एडवांस घोषणा हुई तो लोग उन तमाम गतिविधियों के लिए उमड़ पड़े थे जिन पर जल्द ही प्रतिबंध लगने वाला था, यानी उसी भीड़-भड़क्के का सबब बने जिसे रोकने के लिए आदेश निकाले गए थे। यहां तक कि थियेटरों में आखिरी शो देखने के लिए अपार भीड़ उमड़ पड़ी थी ताकि प्रतिबंध खुलने तक इस परफॉरमेंस की याद के सहारे दिन कट सकें।”

मिनियापोलिस के उन बाशिंदों की हरकतों और अपने देश में हाल में शराब की दुकानों के खुलने पर लगी खरीदारों की लंबी कतारों के बीच कोई खास फर्क नहीं है। दोनों घटनाओं के बीच सिर्फ 102 सालों का फासला है!

अगली बार जानेंगे क्या होते हैं महामारियों के सबक। और क्यों मांगनी पड़ी थी न्यूज़ीलैंड सरकार को स्पेनिश फ्लू फैलने के 84 साल बाद उस नन्हे द्वीप देश से माफी जिसकी दो-तिहाई आबादी न्यूज़ीलैंड के एक लापरवाह फैसले के चलते महामारी की भेंट चढ़ गई थी। इसी घटना ने महामारी विज्ञान को क्वारंटाइन का प्रमाणशुदा नुस्खा सौंपा था और आज भी महामारियों से बचाव की रणनीतियां बनाते वक़्त इस उदाहरण को सामने रखा जाता है।

वैश्विक महामामारियों की इस महागाथा के बारे में और जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।

पढ़े – वैश्विक महामारी पार्ट 1: मानव सभ्यता के इतिहास की पहली इंफ्लुएंज़ा महामारी!

संपादन – मानबी कटोच

We at The Better India want to showcase everything that is working in this country. By using the power of constructive journalism, we want to change India – one story at a time. If you read us, like us and want this positive movement to grow, then do consider supporting us via the following buttons: